如果世界是一個國家,它的首都一定是伊斯坦布爾。撇開拿破侖的話,那么,巴黎應該是那個世界之都。傲慢的英國人有倫敦,浪漫的意大利人有羅馬,自信的德國人有柏林,孤獨的俄羅斯人有莫斯科。可是,最大佬的美國人,他們的首都華盛頓,是仿照巴黎而建造的。

巴黎

巴黎“巴黎是一座無以倫比的城市”,文學家梅爾希在其隨筆《巴黎風情》描述18世紀的巴黎風光時也說:“生于巴黎就等于作了兩回法國人。”“巴黎人不是指生于巴黎的人,而是指生活在巴黎。”對于法國人如此,對于任何一個國家的人來說,成為巴黎人都是一件無比榮幸的事吧。

街頭畫家

街頭畫家有人說,阿根廷的首都布宜諾斯艾利斯最像巴黎。俄國的舊都彼得堡好像也是以巴黎為藍圖,但俄羅斯的各方面都無法與偉大光榮的法蘭西相比。世界上還有許多地方被人稱為小巴黎,巴黎第二,那么,可想而知,真正的巴黎是多么迷人了。

初春,春服既成,巴黎的大街小巷里,男人風度翩翩,女人花枝招展。黃色的頭發,細長的美腿,拉丁民族的浪漫伴隨著高盧血統的衿持,正是巴黎人的寫照。

巴黎的浪漫

巴黎的浪漫學生期間,已經把18,19世紀的巴黎背得滾瓜爛熟。凱旋門,塞納河,香榭麗舍,紅磨坊,應該還是昔日的風采;左拉,莫泊桑筆下的巴黎,應該和巴爾扎克的筆下沒有差異,但巴爾扎克筆下的外省人看巴黎,與我們這些外國人看巴黎,也許又有不同。真的,與司湯達,福樓拜的巴黎相比,今天的巴黎有甚么變化呢?那些文壇巨匠,畫家詩人如果回到現在,他們是贊美還是嘆息呢?

咖啡館

咖啡館是的,艾菲爾鐵塔是絕對沒有的,盧浮宮也被維新了,塞納河上再也見不到那些以福樓拜先生的閣樓燈火為航標的船長了。有的,只是滿載游客的玻璃觀光船。那情形,跟當年那些坐著輕便馬車在香榭麗舍大道上兜風的共和國女人,是很不相同的。也許,只有那深沉的塞納河水,輕輕地拍打著第九橋,依然靜靜流淌,靜靜傾聽吧。

蒙馬特高地,這里有風景秀麗的蜿蜒小徑,有神圣的圣心教堂,有畫家聚集的小丘廣場,有夜夜笙歌的紅磨坊,還有寫滿愛情的愛之墻。

蒙馬特

蒙馬特登上蒙馬特,巴黎的一角便盡收眼底,蜿蜒的塞納河,宛如一只少女的柔臂,輕柔的把巴黎攬在懷中,那些隱隱約約的古典建筑如星辰散在四周。而從這里開始,乘巴士在市內徜徉,或是乘船順塞河而下,美不勝收的建筑及歷史,猶如展開的畫卷,逐一展現,每一次驚嘆,每一次折服,其實來得那么出乎意料而又合情合理,光聽聽這些建筑的名字就足以讓人陶醉了:巴黎歌劇院、協和廣場、亞歷山大橋、法蘭西學院、大王宮,盧浮宮……偉大的并非僅是建筑,而是那巨大的人文沖擊力。

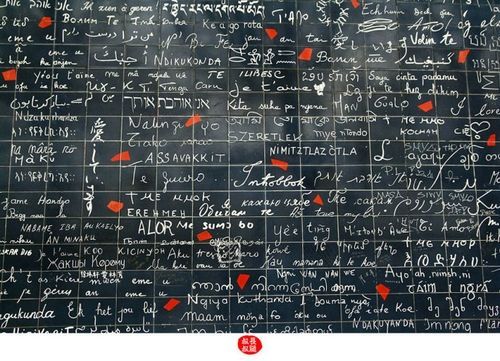

愛墻

愛墻看巴黎,像是重逢一位久已仰慕的文豪,關于他的作品,他的面容,他的風情,他的閱歷,甚至是他呼吸,怎不讓我陌生而又親切;匆匆而來,又匆匆而去,在盧浮宮,在凡爾賽,在冰冷的雕像間穿行,于是你真正懂得奢華與興盛已如輕煙流逝,歲月并未在石柱與石刻間不滅,斑駁與金碧輝煌褪去與否,與榮光無關,僅僅留下一個個故事,令人惆悵滿腔,或憧憬艷羨,或扼腕嘆息。

你我千萬不可褻瀆那一個字,別忘了在上帝跟前起的誓。我不僅要你最柔軟的柔情,蕉衣似的永遠裹著我的心;我還要你的愛有純鋼似的強,在這流動的生命里起造一座墻;任憑秋風吹盡滿園的黃葉,任憑白蟻蛀爛千年的畫壁;即使有一天霹靂震翻了宇宙,也震不翻你我“愛墻”內的自由。

不知徐志摩在1925年寫這首詩的時候,會不會想到在他的詩成稿幾十年后,在世界上最以浪漫著稱的巴黎蒙馬特區會真的豎立起一面詩中的“愛墻”。

詩的重現

詩的重現愛墻坐落在巴黎市北蒙馬特高地半山腰上的一個街頭小公園里。墻也是一面不是特別高大厚重的普通石墻,但是墻上卻有用三百多種文字寫成的“我愛你”。愛墻約有40平方米,由511塊規格為21x29.7厘米的深藍色的長方形瓷磚貼成,瓷磚上用311種語言和方言的手寫筆跡寫滿了同一句話 “我愛你”:i love you(英語),je t'aime(法語), ti amo(意大利語)…… 任何一個國家的人到這里都未免一下子看花了眼。

匯集各種語言

匯集各種語言愛墻的發起者弗雷德里克·巴隆(FrédéricBaron)是法國一位以寫愛情歌曲見長的音樂家。也許是受法國充斥于整個國度的浪漫主義思潮的影響,1992年他開始收集和記錄下了1000多條用300多種語言寫就的“我愛你”的手寫體,并于1998年就此撰寫了一本書,成功發行5萬冊。巴隆早期的愛情歌曲都是在他居住在蒙馬特高地時寫下的,因此他選擇這里作為愛墻的歸宿。

圖文:長腿叔叔OWEN的新浪博客