老來難

老來難《老來難》說唱的是最基礎淺顯的道德層面,當你聽到“人生哪能盡少年,日月如梭催人老,人人都有老來難”時,難免心生感悟,有所反思。

□董寶琳

山東濟南地處南北中樞,舟車便利,四方輻輳。過去,慕名而來的外埠藝人,在街頭打個場子,抱拳肅立,喊上一句“借貴方一塊寶地落腳謀生”之類的江湖術語,好客的濟南人總是報以掌聲,圍上前來欣賞一番。老濟南時常見耍猴的,打把式賣藝的,拉洋片的,賣布頭兒的,砸牛骨頭數來寶的等等。

上世紀九十年代初,在大觀園、西市場、洪家樓附近,曾出現過河南江湖藝人的《老來難》唱攤兒,攤前懸掛尺幅白布,密密麻麻地寫著《老來難》唱詞兒,一個唱的,一個拉的,河南墜子粗獷的旋律,極富感情的表情和手勢,將聽眾緊緊hold住了——“老來難,老來難,勸人莫把老人嫌。當初只嫌別人老,如今輪到我頭前。千般苦,萬般難,聽我從頭說一番。耳聾難與人說話,差七差八惹人嫌。雀蒙眼,似鰾粘,鼻淚常流擦不干。人到面前看不準,常拿李四當張三。年輕人,笑話咱,說我糊涂又裝酸,親友老幼人人惱,兒孫媳婦個個嫌,牙又掉,口流涎,硬物難嚼囫圇咽,一口不順就噎住,卡在嗓內噎半天……”委婉通俗的唱詞和感人的內容引起聽眾共鳴,欲罷不能,直到聽完本段唱詞:“……對老人,莫要嫌,人生哪能盡少年,日月如梭催人老,人人都有老來難,人人都應敬老人,尊敬老人美名傳!美名傳!”唱腔止處,掌聲四起,河南人受到鼓舞,遂不失時機地取出了他們的“文化產品”,一盒《老來難》磁帶,幾本薄薄的文本,邊往觀眾手里遞邊唱著:“勸同志,少花錢,省錢買本《老來難》,拿回家,全家看,里邊都是教子言……”不一會兒就賣出十幾盒磁帶和文本,看樣子打的場次多,竟賣光了,一老者沒有買到著了急,非要向別人勻一盤磁帶不可,人問他為啥這樣著急,他說:“想回家放放,給年輕人上它一課。”聽他這樣說,有人立馬讓給他一盤帶子……

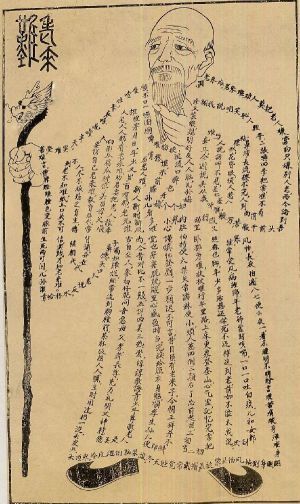

筆者有幸買到一套唱本兒:《老來難》、《血盆報母》、《十大勸》和《忍字高》。內容多為敬老愛幼,知足常樂,妻賢夫禍少,子孝父心寬之類的傳統綱常倫理的唱詞。《老來難》封面上畫著一位耄耋老人,身穿棉袍,手扶拐杖,一副老態龍鐘的樣子。畫師別出心裁,不用單線勾勒棉袍,而是把唱詞的420個字符排成線條再畫成棉袍形狀。據說,這樣的畫像很有市場,城鄉百姓將其貼在屋里,提醒自己的孝心,久傳不衰。

唱詞共六十句,羅列多種老年病的癥狀如駝背、楔狀齒、肩周炎、溢淚癥、肺虛咳嗽、前列腺炎等。喪失勞動能力,生活不能自理,忍受百般痛苦,還要遭逢少不更事的年輕人譏笑棄嫌。聽眾在感受了諸多不便和痛苦之后,樸實的說理和規勸進入耳鼓,最后,當你聽到“人生哪能盡少年,日月如梭催人老,人人都有老來難”時,難免心生感悟,有所反思。唱者委婉地告訴人們,人人都要經過老年這一階段,孝敬老人也是尊重自己。

《老來難》說唱的是最基礎淺顯的道德層面,正像一位作家在對一則“坐擁千萬家產卻不贍養老人”的社會新聞進行針砭時指出的那樣,敬老愛幼、忠誠守信等都是人類底線道德的基礎構件。當今社會,不孝敬老人以至虐待老人的現象,各地并不鮮見,甚至為爭家產和贍養父母問題爭吵不休直至對簿公堂。想起當年《老來難》唱攤之所以火爆街頭,個中原因就不難理解了。

唱本封面上赫然注有“唐杜牧寫于公元七七五年”字樣。年代不符,風格迥然,筆者不敢茍同。查閱資料方知,原來,《老來難》是個傳統段子,一些劇種一直以來都有這個劇目,特別是河南一帶。豫劇、河南墜子、京東大鼓、西河大鼓都在演唱《老來難》,如今更推廣到二人轉、沂蒙小調、民間小調、小歌劇等,新近又出現了《新編老來難》等版本。然而,江湖藝人的街頭唱攤,卻如曇花一現,1993年春天在濟南街頭打場子后悄然離去,再無消息。