現鞭指巷保留了很大一部分清代和民國時期的四合院建筑,這條街清代主要是居住區,大部分住戶為官僚、富商,民國時有少部分旅店、布店、鐘表店、錢莊等。鞭指巷70號建筑是濟南少見的民國時建造的西洋建筑和中國傳統四合院相結合的比較美觀合理的建筑,大門坐東朝西,磚石結構,臨街高大的西式拱形門樓,門樓頂為中國傳統小瓦屋脊,花脊高翹使門樓挺拔精神,內院為四合院,北屋為二層磚石結構小樓,面闊5間;東西屋為平房各3間,磚石結構。整個院落小巧別致,房屋均為小瓦覆頂花脊,錯落有致,東側有一小院,北屋3間,磚石結構,南屋1間,東屋2間,均為改造房,該四合院原為布行。

鞭指巷16號院,有3個不同院落組成,原為張家老宅,民國時為賓興旅館,前院是一過院,僅有北屋4間,磚石結構,門前有一古井,水勢很旺。穿過前院往南是一獨立精制的四合院,東屋為木質兩開間二層閣樓,北屋3間,木架結構,西屋2間,保存完好。后院為一大型四合院,北南屋各5間,東西屋各4間,均磚石結構機制大瓦,是典型民國時期建的四合院。

在鞭指巷的北端路西臨街現有兩座高大醒目的古代門樓,鞭指巷9號、11號,這就是濟南市最有名的也是濟南現存唯一的清朝第一百零五位狀元陳冕的狀元府。狀元府雖歷經百年滄桑,但門樓及庭院,依然保持著舊日的風貌。9號院是最主要的院落,現存三進院,是陳冕的父母所居住的院,院落坐西朝東,大門樓是濟南清代官式住宅最典型的建筑,濟南市現已不多見這種帶前廳金柱大門樓。門樓,一開間,五架梁,磚木石結構,屋頂為小灰瓦,花脊蝎子尾,條檐石上有磚雕和石雕,黑漆大門。9號院大門的門額原懸掛御賜涂金“狀元及第”的匾額,濟南解放時尚存,后被毀。門額跑馬板上浮雕有纏枝葫蘆,共有大小葫蘆9個,象征著多子多孫,家族興旺,事業發達延綿不斷。門兩側有立式方形門抱鼓石,上面原雕刻花卉吉祥獸等圖案,“文革”時被破壞,現已無法辨別其內容。進大門后迎面是一面高大的靠山影壁墻,大門和影壁的墻是清代很講究的磨磚對縫的青磚墻,說明了房子的主人身份地位顯赫。往左拐才是狀元府前院,整座院落為三進院,為中國傳統四合院的建筑,以中軸線為主建筑兩側對稱,中院西屋建在石臺上,為五開間前出廈高大寬敞的過屋。上后院得通過西屋中間房間,但是只有主人和客人從此過,傭人走西屋房子外的便道繞道去后院,南北為三開間廂房,整個院落保存完好。后院西屋為五開間前出廈,比中院房要高,顯示后院為最高地位的主人住所。南北廂房為大三開間,盤頭有精美磚雕。在后院西屋南側有一古井,現在水還很清澈。從古井往西北是狀元府的書房,在現今西熨斗隅巷20號院內,其書房名為“小墨墨齋”。原為西八院北屋,現西熨斗隅巷16號院,有一座三開間二層磚石砌閣樓,為陳狀元府后閣樓,很可能是藏書樓。狀元府后門現為西熨斗隅巷22號院,院內僅存一間狀元府的小房,此院南側即是府城隍廟,原府城隍廟的地是狀元府的花園,后捐獻給當時的濟南府建城隍廟。鞭指巷11號的建筑格局與9號院基本相同,但是大門樓沒有前廳,比9號院的低一個檔次。陳冕家原來的房產比現在看到的要大得多,南到將軍廟街,北到雙忠祠街,東到鞭指巷,西到西隅熨斗巷,原為多個古樸的四合院落組成。

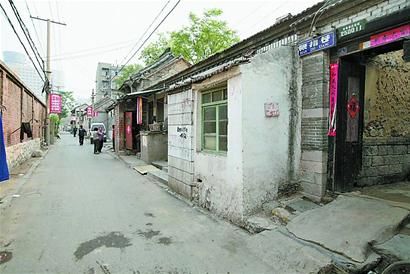

狀元府的現狀門樓上雜草叢生,大門樓屋檐腐朽坍塌,9號院成為濟南一家工廠的職工宿舍,院里住了大約二十多戶人家,使本來寬敞氣派的狀元府邸顯得有些臃腫不堪,原本的前廊現已被改成了房屋,花格欞門窗已被磚墻代替,原來屋頂的小瓦片已經換成了大瓦片,成為名副其實的大雜院。解放后陳冕的孫女來過,她當時只進了9號院,她說這里跟她印象中的模樣差距很大,房頂的瓦片已換成大瓦,院內也沒有這些臨時建筑,當時的院子比現在寬敞整潔。其它的院落也破舊不堪搖搖欲墜,要不抓緊修繕過不了幾年,壯元府就會自然倒塌。濟南現存的名人故居中,現在的這種狀況讓人看著實在是荒涼凄慘,政府應盡快拿出實際的保護措施來挽救優秀歷史文化遺產。(李銘)