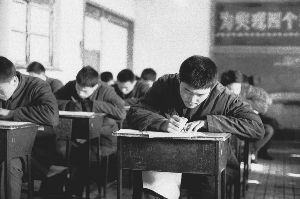

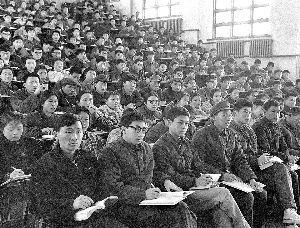

1977 恢復高考

1977年10月12日,國務院批轉教育部《關于一九七七年高等學校招生工作的意見》,文件規定:廢除推薦制度,恢復文化考試,擇優錄取。這標志著中斷了11年的高考制度正式恢復。恢復高考的冬夏兩季,全國有1160萬人參加考試,由此掀起了一場學習科學文化知識的熱潮。

1978年的春天,當徐楊收到山東大學的錄取通知書時,他愣住了。當時,手捧著通知書,他甚至想狠狠地掐自己一下。

回憶起31年前收到通知書那天的情景,現在是山西省地震工程勘察研究院副院長、總工程師的徐楊,打心底里感激鄧小平。是這位早已作古的老人,讓徐楊一夜之間由一名插隊知青變為了大學生,而且就在他扔掉鋤頭的那一瞬間,成功實現了“洗腳進城”。

幸運的,不單是徐楊。徐家這一年“收成”頗豐——在徐家4個孩子中間,除了26歲的大姐因不符合條件未能報考外,徐楊和他的二姐、妹妹,同時邁進考場,同時跨進大學。

今天的人,雖然很難理解那些走過1977年高考的千百萬“過來人”,為何會如此感激小平同志。但是,在當時的政治環境中,小平的魅力和決定,改變了他們的命運。

歷史,永遠記住了這一激動人心的時刻。在武漢大學查全性院士的家里,還精心收藏著一份珍貴的文件——1977年8月7日由中國科學院、教育部匯編的第9期《科教工作座談會簡報》。“簡報”雖只有短短1200字,卻將這個民族千百萬青年的命運緊緊地連在了一起。

科教工作座談會捅破“窗戶紙”

1977年8月6日,徐楊和往常一樣,在下鄉插隊的山西省太原市北郊化客頭鄉白道村,挑土填溝、擔糞、種地,為的是插隊滿兩年后順利回城。

但是,徐楊并不知道,服務期滿的那一天,能否回城。所以,每到夜晚睡下時,苦悶就會層層襲來。

徐楊用“絕望”形容當時的心情。

就在這一天,北京人民大會堂內,科學和教育工作座談會已進行到第三天。鄧小平還在認真聽取33位來自全國各地的著名科學家、教授以及科學和教育部門負責人關于恢復高考的發言。

作為當時最年輕的會議代表,武漢大學化學系副教授查全性一直默默記錄著各位代表的發言。

“那時候,社會剛剛經歷過"文革",大家起初都害怕發言。大多數人認為,像鄧小平這種身份的領導人,可能就是在會議開始和結束時,各來一次,頂多講幾句話。但是,除了有一個半天他有外事活動,給大家放了假外,一連幾天,鄧小平同志不僅每天準時到會,認真聽取代表的發言,而且還很少插話,并和大家一起離開。這讓我們覺得,小平同志很想解決問題。于是,會議第三天,大家的發言開始逐步觸及一些問題。”查全性回憶道。

其實,參會前,查全性和許多大學老師一樣,對大學招生現狀有很多不滿。8月6日下午,當清華大學黨委負責人談到清華大學的新生文化素質太差,許多學生只有小學水平,還得補習中學課程時,鄧小平插話說:那就干脆叫“清華中學”、“清華小學”,還叫什么大學!

于是,查全性在筆記本上寫了一個發言提綱,激動地說:“招生是保證大學教育質量的第一關,其作用就像工廠原材料的檢驗一樣,不合格的原材料,就不可能生產出合格的產品。當前新生質量沒有保證,部分原因是中小學教育質量不高,而主要矛盾還是招生制度。不是沒有合格的人才可以招收,而是現行制度招不到合格的人才。如果我們改進招生制度,每年從600多萬高中畢業生和知青、青年工人中招收20多萬合格的學生是完全可能的。現行招生制度的弊端首先是埋沒人才,一些熱愛科學、有前途的青年選不上來,一些不想讀書、文化程度又不高的人占了招生名額。”

對此,在座的老教授和專家們深表贊同,一致建議改革現行高校招生制度,把好人才培養的第一關,并強烈呼吁立即恢復高考制度。

但是,在此之前,教育部6月在太原召開的全國高等學校招生工作會議上,已經決定繼續推行“文革”后期確定的“自愿報名、群眾推薦、領導批準、學校復審”的招生辦法,并剛剛將方案上報中央。各地正按照會議精神,準備高等學校招生工作。

查全性記得,在得知太原招生會議召開的消息時,鄧小平問參加座談會的教育部部長劉西堯:今年是不是來不及了?劉西堯說,假如推遲開學,還來得及。鄧小平又問,(招生會的)報告送出去沒有?劉西堯回答,剛送出去。

鄧小平聽后,當即要求教育部把報送中央的報告追回來,并斬釘截鐵地說:“既然今年還有時間,那就堅決改嘛!把原來寫的報告收回來,根據大家的意見重寫。今年就要下決心恢復從高中畢業生中直接招考學生,不要再搞群眾推薦。從高中直接招生,我看可能是早出人才、早出成果的一個好辦法。”

“聽到鄧小平的改革決心,會場響起了熱烈的掌聲。”想起32年前的那一幕,查全性還是無法掩飾內心的激動,興奮地說,“現在,很多人似乎把倡言恢復高考歸功于我。其實,當時絕大部分人都有這種想法,我只不過是捅破窗戶紙的那個人。”

會后兩天,恢復高考的消息就在北京傳開,等待了太久的國人無不歡欣鼓舞。查全性回憶道:“一回到武大,李國平教授就到我家里來問情況。大家聽了這個消息后都無比高興。”

查全性說:“那次座談會后,以恢復高考為先兆,整個社會掀起了一場聲勢浩大的思想解放運動。可以說,恢復高考不只是對中國教育、科技領域產生了巨大影響,其實,它對于當時的中國起到了思想解放的先導性作用,同時也直接推動了后來改革開放政策的全面實施。”

根據鄧小平的指示,當時的教育部立即撤回此前太原招生會后給國務院關于1977年高等學校招生工作意見的請示,并決定立即在北京重開招生會。

激辯40天:大學向誰敞開

8月底,鄧小平的復出及科學和教育工作座談會的傳聞,開始在數百萬“上山下鄉”的知識青年當中傳播。

“聽說要恢復高考了!”

“開玩笑的吧?不可能呀!”

“……都那么說的!”

類似這樣的對話,不斷地在知青中間流傳。他們半信半疑,相互打聽。但因山高路遠,分布在廣大農村的徐楊們,始終沒有確切的消息。

而在千里之外的北京,傳聞正在得到證實。

8月12日,教育部在北京重新召開全國高等學校招生工作會議。作為當時主管高校招生工作的教育部計劃司工作人員,原教育部考試中心主任楊學為參加了1977年召開的兩次全國招生工作會。

“第一次太原招生會,我在簡報組,第二次北京招生會,我在起草文件組。”楊學為回憶說,“當時,會上爭論很多。比如,高中畢業生是參加兩年勞動后才能考大學,還是直接考大學,這是爭論的第一個焦點問題。第二個問題,就是政審問題。"文革"期間,政審主要是看家庭出身。第三個爭議的焦點問題,就是考試。上大學是通過考試,還是繼續保留"文革"群眾推薦的做法。其中,第一個問題爭論最多,爭論了40多天,兩派爭來爭去。”

“要是放在現在,這樣的問題,不可能爭論這么久。今天的許多人根本無法想象當年的情景。那個年代背景特殊,誰都是小心翼翼,生怕因隨意表態而出任何紕漏。”楊學為說完,深深嘆了口氣。

高中畢業生是參加兩年勞動后考大學,還是直接考大學?就是這樣一個看似簡單的問題,為什么在當時會爭論40多天呢?

中國潮人怎么玩游艇

中國潮人怎么玩游艇