濟寧,京杭大運河山東段沿岸最大的港口城市,大運河中段的交通樞紐,南北物資水運重鎮。京杭大運河濟寧段始鑿于元朝至元廿年(1283年),運河的興衰一直深深地影響著濟寧的發展進程。明清兩代運河繁榮時期,濟寧曾被稱為“江北小蘇州”。民國初,由于入運水源不足,濟寧城北的河段一度淤廢。新中國成立后,幾經治理,又新開挖了梁山到濟寧段的運河。濟寧段大運河現在是3級航道,濟寧至江南航線通航。目前,在濟寧段大運河,南水北調東線工程正在進行中。

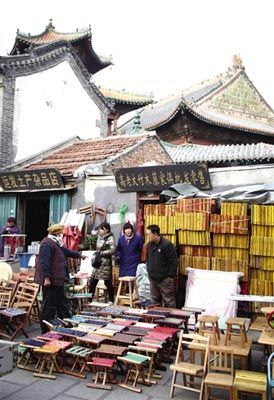

竹竿巷帶著江南的濕潤印記

“(上世紀)70年代的電影《兩個小八路》,我們60年代生人都看過的,就是在竹竿巷拍的。那兩個小八路在灑過水的油光锃亮的石板路上走,反復摔了好幾次,路太滑了。”吳東順的書畫店開在紙坊街上,屬于大概念上的竹竿巷的組成部分,那些“太滑”的路已不復存在,“如果你看過那個電影,就會對今天的竹竿巷非常失望。噢,對了,這里還拍過《拳打鎮關西》。”

竹竿巷緊鄰著濟寧的老運河,吳東順驕傲地說:“我們這一帶歷史上是‘江北小蘇州’。”“竹竿巷”這個名字,帶著南方濕潤的印記。濟寧市博物館原館長朱承山解釋它的由來:“經營竹業的客商專門去南方采購毛竹,把毛竹扎成竹筏,也有的是綁在漕船兩邊帶到濟寧。當時,大批的漕運船隊兩邊都綁上很多竹竿,好處是船過閘時不使船與閘相撞,即使相碰也有竹竿相隔可以緩解沖擊力,相對安全。在運輸中遇到風浪,大批竹竿也可增加船的浮力,從而減少沉船的危險。”這些毛竹,運至濟寧后廉價銷售。大批的毛竹在運河南岸堆積如山,漸漸便形成了竹業一條街,從而出現了竹竿巷。

后來,隨著竹業的發展和繁榮,竹業店鋪也從竹竿巷向臨近的紙坊街、漢石橋和紙店街延伸,形成了大概念上的竹竿巷。今天的竹竿巷還有幾家竹器店,經營內容也在發生變化,更多地從外地批發來竹椅竹凳;衡器也是其中捎帶經營的內容,從以前的手工桿秤到現在的電子秤。老板說,生意一般。

“濟寧的普通人家里,哪家沒有個竹篩子竹簍子。”在吳東順的記憶里,“竹器店都是南方那種鋪面,一扇一扇窄窄的門,早上取下來,晚上安上去。”巷道兩旁大多是兩層樓閣式鋪面建筑,古樸雅致,小巧玲瓏,前店后坊的建制,又在運河邊上,頗有江南水鄉的靈動,因此被稱為“江北小蘇州”。現在這一帶依然是濟寧的城市腹地。

“江北小蘇州”成民間娛樂場

“可惜的是,在運河沿岸竹竿巷一帶的老商業區,2000年左右拆遷改造,現在全部都是仿古新建筑,味道完全不對了。運河總督衙門下設的很多分支機構,也都沒有了。”吳東順愛好史地民俗,這幾年他開始關注自己街區的前世今生。新修好的運河風光帶,楊柳垂岸,到了春天,隱約有江南氣息,現在已成了濟寧市民的休閑健身場所。

河南豫劇是休閑娛樂的主角,有人打扮隆重,有人插科打諢,有伴奏有圍觀有掌聲,從早上一直唱到要做午飯時收場。另外一個人氣很高的節目是“拉呱新聞八卦”,主持人吳大爺會上網,瀏覽網上的各種新聞,然后經過自己組織梳理,用濟寧話講出來,從釣魚島問題到近期蔬菜價格走高,內容包羅萬象,里外三層的觀眾都是老爺們,說到高潮處,周圍響起一陣笑:“喲,膩說膩(你說你)……”

朱承山勉強一笑:“市中心一帶是‘江北小蘇州’,濟寧本身可是‘運河之都’啊。” 由于濟寧地處京杭大運河的中段,成了“控引江淮漕運咽喉”、溝通南北水路的大碼頭。據《濟寧直隸州志》記載,至元二十三年(1286年),通過濟寧運往京都的“漕運三千艘,役夫萬二千人,初江淮歲轉漕米百萬石于京師”。河上帆檣往來繁忙,河岸兩旁貨物堆積如山。城里城外出現了很多商鋪作坊,還成為江南的竹器、瓷器,北方的皮毛和周圍農副產品的集散地。

京杭大運河開通之前,文天祥在《過濟州》中說:“路上無行人,煙波渺蕭瑟”、“百草盡枯死,黃花自秋色”。元朝時開運河,到了馬可波羅筆下,他贊美“濟寧,這是一個雄偉美麗的大城,商品與手工藝制品特別豐富”,“城的南端有一條很深的大河(運河)經過”,“河中航行的船舶,數量之多,幾乎令人不敢相信……河中航行的船舶往來如織,僅看這些運載著價值連城的商品的船舶噸位與數量,就會令人驚訝不已”。

太白樓、河督衙門遺址與順河東大寺

濟寧博物館門口一個巨大的牌子上寫著“中國運河之都”,朱承山自信滿滿:“一點不是虛名。濟寧是明清時期山東第一大城市,大運河的樞紐,運河總督衙門府在此。運河總督是二品官,比現在的省長還大,好多明清小說里都提到濟寧,例如《水滸傳》、《醒世姻緣傳》…… ”

康熙和乾隆都多次在濟寧駐足,祭拜孔子、觀瞻太白樓、接見河督、視察河務,也留下了許多古跡和故事。濟寧是孔孟的故鄉,曲阜、鄒城都屬濟寧轄區。濟寧還曾有一位偉大的朋友——李白在這里長期居住過。運河邊上為紀念他而建的太白樓,現在依然是濟寧的地理和文化坐標,如果人們相約見面,“太白樓”是一個標志。太白樓院內,一座李白雕像正面朝向古運河。就在太白樓附近,2010年的時候,挖掘出了運河總督衙門遺址,吳東順擔心:“也不知道是復建還是要怎么弄。”