這是寧夏回族自治區(qū)同心縣下馬關(guān)明長(zhǎng)城城墻遺址(4月9日攝)。

這是寧夏回族自治區(qū)同心縣下馬關(guān)明長(zhǎng)城城墻遺址(4月9日攝)。 這是寧夏回族自治區(qū)中寧縣余丁鄉(xiāng)明長(zhǎng)城遺址外貌(4月10日攝)。

這是寧夏回族自治區(qū)中寧縣余丁鄉(xiāng)明長(zhǎng)城遺址外貌(4月10日攝)。 這是寧夏回族自治區(qū)同心縣下馬關(guān)明長(zhǎng)城遺址,其中栽種樹木的一段已被山洪沖毀(4月9日攝)。

這是寧夏回族自治區(qū)同心縣下馬關(guān)明長(zhǎng)城遺址,其中栽種樹木的一段已被山洪沖毀(4月9日攝)。 這是寧夏回族自治區(qū)中寧縣余丁鄉(xiāng)明長(zhǎng)城遺址外貌(4月10日攝)。

這是寧夏回族自治區(qū)中寧縣余丁鄉(xiāng)明長(zhǎng)城遺址外貌(4月10日攝)。

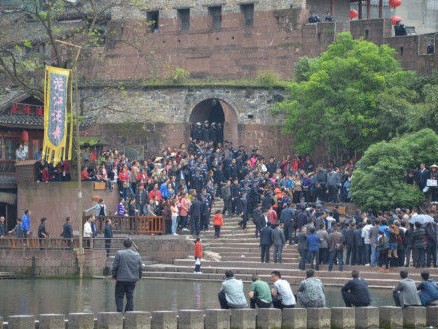

自古以來(lái),寧夏就處于農(nóng)耕與游牧文化交會(huì)地帶,素有“關(guān)中屏障、河隴咽喉”之稱。從戰(zhàn)國(guó)時(shí)期開始,秦、漢、隋、明等朝代都曾在寧夏修筑過(guò)長(zhǎng)城,有黃土夯筑、砂石構(gòu)筑、石塊壘砌等建筑形式,因此寧夏有“中國(guó)長(zhǎng)城博物館”之稱。目前,寧夏境內(nèi)長(zhǎng)城主要分東線、西線、北線和固原內(nèi)邊四道4部分,全長(zhǎng)1507公里,可見墻體517.9公里,敵臺(tái)589座、烽火臺(tái)237座、關(guān)堡25座,還發(fā)現(xiàn)了鋪舍、壕塹、品字形窖等遺址……,具有重大的考古、歷史、文化研究?jī)r(jià)值。新華社記者 彭昭之 攝