21日,青島市環保局公布了島城第一批試點購買環境污染責任險的12家企業名單 ,同時公示了“污染險”保費、賠償等各個環節的操作方式。據了解,“污染險”重點針對4大類排污企業,企業支付的保險費從2萬元到10萬元劃分5個檔次,一旦發生環境污染事故,保險公司將承擔100萬元到1000萬元5個不同額度的賠償。“污染險”在青島的落地,意味著“企業污染,群眾受害,政府埋單”的惡性循環被打破。今年年底前,投保的重點風險源企業將達到40家。

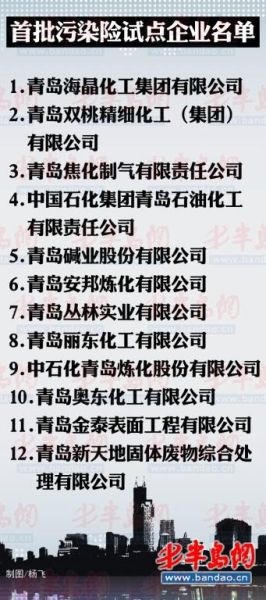

12家企業首批投保“污染險”

企業一旦發生環境污染事故,面對受害方的高額索賠,要么企業賠得傾家蕩產,要么政府動款“埋單”。為了解決這一“尷尬”,今年開始,青島市實施環境污染責任保險,讓由高污染風險的企業投保,由太平洋保險青島分公司擔保,一旦發生意外污染事故,借助第三方力量來解決“善后”事宜。

21日,市環保局通報了環境污染責任保險試點工作的進展情況,青島海晶化工集團有限公司、青島雙桃精細化工(集團)有限公司等 12家企業成為青島第一批購買“污染險”的試點企業。“污染險重點針對的是環境事故危害大、環境污染風險高、易發生環境事件的企業,總體來說可劃分為4個大類 。”青島市環境監察支隊副支隊長黃潔清介紹,“污染險”試點范圍包括生產、儲存、運輸、使用危險化學品的企業;儲存、運輸、處理處置危險廢物的企業;涉及重金屬排放企業;其他具有環境風險且處于環境敏感區域的企業。

記者采訪中得知,“污染險”其實就是企業給自己買的一份保險,所應對的風險,是意外突發的污染事故。

青島市環保局透露,已經確定中國太平洋財產保險股份有限公司青島分公司(以下簡稱太保產險青島分公司)為全市環境污染責任保險的試點機構。購買“污染險”的企業向該公司繳納保險費,根據污染風險等級,投保額度從2萬元到10萬元不等。一旦發生意外污染事故,所導致的環境污染損害應當承擔的經濟賠償就由保險公司承擔。

環境污染責任保險費率由保險公司根據企業規模、行業特點、環境風險等級、環境信用評級、守法狀況、理賠情況制定。

賠償分5檔最高達千萬元

污染險的賠償限額共分為5個檔次,每次突發環境事件及累計賠償限額分別是100萬元、200萬元、500萬元 、800萬元 、1000萬元,企業可按照生產經營規模和環境風險等級選擇相應的賠償限額。

保險公司負責賠償的范圍包括因環境污染事故對第三者造成人身傷亡或者直接財產損失須支付的賠償費用;發生環境污染事故后,對相關區域范圍內被污染生態環境進行必要清污修復所產生的費用;發生環境污染事故后,參保企業為控制事態,減少對第三者和生態環境的損害,采取必要補救措施所產生的費用;發生環境污染意外事件后,為妥善處理所需的公訴費、律師費、仲裁費等相關必要費用。

根據市環保局的計劃,爭 2013年年底前,全市投保的重點風險源企業將達到 40家,在2~3年的試點工作中,爭取達到200家以上企業入保。

有保險不等于可肆意排污

“企業污染環境、傷害居民可以有保險公司負責賠償,這么說上了‘污染險’豈不是更讓企業肆無忌憚地排污了?”環境污染責任險的具體操作細則剛一公布,就有市民提出了質疑。對此,青島市環境監察支隊副支隊長黃潔清說,“這種保險機制只是防止意外污染事故發生,企業如果有違規排污,必當依法處罰。”

黃潔清還表示,“污染險”改變了以往“企業污染,群眾受害,政府埋單”的壞現象,分散了企業經營風險,“一旦發生事故,企業沒負擔,能迅速恢復生產活動,受害方的利益也能得到及時賠償。” 記者 王媛 實習生 段夢瑤

■案例

農田受到污染10天拿到賠償

環境污染責任保險是以企業發生污染事故對第三者造成的損害依法應承擔的賠償責任為標的的保險。在環境污染責任保險關系中,保險人承擔了被保險人因意外造成環境污染的經濟賠償和治理成本,使污染受害者在被保險人無力賠償的情況下也能及時得到給付。

2008年9月28日,湖南省株洲市昊華公司發生氯化氫氣體泄漏事件 ,導致周邊村民的農田受到污染。這家企業于2008年7月投保了環境污染責任險。接到報案后,保險公司立即派出勘察人員趕赴現場,確定了企業對污染事件負有責任以及保險公司應當承擔的相應保險責任。依據《環境污染責任險》條款,保險公司與村民們達成賠償協議,在不到10天的時間內就將1.1萬元賠款給付到村民手中。這起牽涉到120多戶村民投訴的環境污染事故得以快速、妥善解決。成為全國首例環境污染責任險獲賠案例。

日前,山東省環保廳、山東保監局下發《關于開展環境污染責任保險試點工作的通知》,在全省開展環境污染責任保險試點工作,加快建立環境污染責任保險制度。

通知規定,應當投保環境污染責任保險的企業有:重有色金屬礦(含伴生礦)采選業,包括銅礦采選、鉛鋅礦采選、鎳鈷礦采選、銻礦采選和汞礦采選業等;重有色金屬冶煉業,包括銅冶煉、鉛鋅冶煉、鎳鈷冶煉、錫冶煉、銻冶煉和汞冶煉等;鉛蓄電池制造業;皮革及其制品業,包括皮革鞣制加工等;化學原料及化學制品制造業,包括基礎化學原料制造和涂料、油墨、顏料及類似產品制造等;近3年內發生過嚴重污染事故的企業。 本報綜合