濟青高鐵列入省重要建設

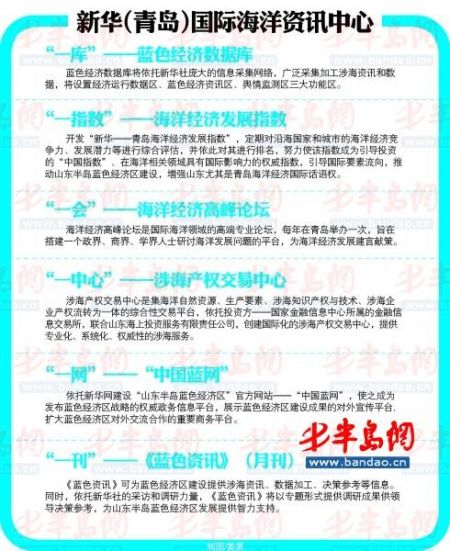

濟青高鐵列入省重要建設半島都市報5月8日訊(記者 婁花) 8日上午,青島藍色經濟率先突破座談會在海信大廈召開,這標志著由新華社、山東省政府、青島市政府三方合作成立的新華(青島)國際海洋資訊中心正式啟動運營 。該中心旨在通過發布海洋經濟發展系列指數等服務,打造中國海洋經濟的“風向標”。省委常委、市委書記李群,新華社黨組成員、副總編輯慎海雄出席座談會并致辭。會上,省發改委主任張務鋒透露,濟青高鐵也列入了省政府的重要建設內容,省政府常務會議已經確定要加快建設青島-濟南的高鐵,計劃時速為360公里,濟南-青島1小時就可以到達。

李群表示,海洋與人類生存息息相關,與國家興衰緊密相連。新華社與山東省 、青島市聯合成立新華(青島)國際海洋資訊中心,積極搭建面向全球的海洋資訊采集、加工和發布的高端平臺,全面發揮信息、咨詢、智庫、科技、宣傳等功能,是服務海洋強國戰略的創新之舉。青島作為山東半島藍色經濟區核心區的龍頭城市,承擔著重要的國家使命。當前和今后一個時期,我們將著力在實施創新驅動戰略、強化三大平臺支撐、突出高端產業引領、創新工作體制機制、堅持生態保護優先等五個方面率先實現突破。青島市將一如既往地搞好服務保障,為資訊中心建設運營創造良好條件,與新華社和省有關部門一起團結協作、優勢互補,加快打造具有國際影響力的海洋資訊中心 ,助推青島藍色經濟率先突破,使雙方實現合作共贏,為海洋強國戰略作出更大貢獻。

慎海雄表示,21世紀是海洋的世紀,國際社會對海洋的開發日趨深化。新華社與山東省政府 、青島市政府合作,選擇在青島成立新華(青島)國際海洋資訊中心 ,將立足青島,面向全球,推出“新華(青島)”海洋經濟發展系列指數,定期對沿海國家和城市的海洋經濟競爭力、發展潛力等進行綜合評估,努力使該指數成為引導投資的“中國指數”、在海洋相關領域具有國際影響力的權威指數,引導國際要素流向。在推動山東半島藍色經濟區建設的同時,進一步提升我國在這一領域的國際話語權,增強競爭軟實力。

座談會結束后,李群與慎海雄共同為新華(青島)海洋經濟指數研究院揭牌。

會上還發布了近2萬字的《青島藍色經濟發展報告》。

■解讀

打造濟南青島一小時生活圈

“ 2012年青島固定資產、投資增幅均高于全省的平均水平。”山東省發改委主任張務鋒說,特別是青島作為山東半島藍色經濟區的龍頭城市,充分發揮示范作用,大力配置海洋優勢產業。加快建設海洋特色園區,強化海洋科技創新,都走在了全省的前列。

張務鋒介紹,青島到連云港到上海的高鐵要建設開通,另外,濟青高鐵也列入了省政府的重要建設內容,省政府常務會議已經確定要加快建設青島-濟南的高鐵,計劃時速為360公里,濟南-青島1小時就可以到達,打造濟南青島一小時生活圈,國家發改委、交通運輸部、中國鐵路總公司對此也高度重視。另外,隨著青島新機場的建設,地鐵的建設,還有董家口港的建設,青島的發展將起到龍頭的帶動作用,率先突破將會起到很好的示范引領作用。

山東半島藍色經濟區作為全省一圈一帶中重要的組成部分,基礎雄厚,優勢互補,潛力巨大,在推動全省轉型發展中發揮不可替代的作用。下一步省發改委按照省委省政府的部署充分釋放改革的紅利,也充分釋放區域發展戰略的紅利,放大優惠政策的效應,以質量效益為中心,規模落實項目落地、政策推進和對外合作,進一步強化內需拉動,產業帶動,創新驅動,實現藍色跨越,推動藍色經濟的建設。

港口裂變帶動城市框架變化

青島市委常委 、西海岸經濟新區工委書記張大勇介紹,一百年前的青島港造就了今天的青島,進入新的世紀,青島港集裝箱主業務遷移到現在的前灣港,這是一個質的提升。老港區將成為一個新的郵輪母港。前灣港,將成為集裝箱國際中轉業務所占份額越來越高的國際港口。大的散貨、能源、礦石將轉移到青島港的新港區。董家口港將成為國家重要的能源輸入港和儲運基地,形成第四代新的港區,絕不是港口的同質化發展,而是港口發展和提升的必然,也是國家海洋強國戰略在港口發展戰略當中必不可少的一步戰略性布局。由于港口的裂變,帶動城市框架的變化,形成新的青島發展戰略,這就要求在整個城市和產業發展上實現三個統籌。

一個統籌,是實現城市圍繞膠州灣東、西方向的統籌,把原來的輔城作為一個新的發展帶,新的黃島區也要作為統籌,就是膠南的統籌,這樣沿著港口發展的方向,形成一個沿著港口布局的世界性的灣區城市。第二個統籌,是實現陸海的統籌,我們西海岸的土地非常寶貴。我們要發展,這個區域里五大產區之一,就有現代產業區,藍莓就有百萬畝,是高產區。在農業現代化建設上,我們要多開發海洋,多保護土地。有了森林,就有了很好的生態圈,所以使得生態農業、綠色農業得以長足發展。

“第三個統籌,是實現城鄉的統籌,通過城市化帶動農村發展和農業經濟的提升。”張大勇說,圍繞著做強,我們主要要創新觀念,突破體制和機制的障礙。新區設立伊始,青島市政府就下達了政策,給新區體制機制注入了強大的活力,現在已經逐步轉化為投資實力。怎樣把產業放大?主要是提升產業配套的水平,增加到一定的量實現產業的集聚,產業集聚以后形成聚變。 記者 婁花 實習生 段夢瑤

■聲音

如何打造升級版海洋經濟

時下,世界海洋國家紛紛將發展重點轉向海洋經濟。不久前,日本剛剛通過了聚焦未來五年發展的新《海洋基本計劃》,明確將振興海洋產業作為新的經濟增長點。對正處在“爬坡過坎”關鍵階段的中國經濟而言,尋找發展的藍色新動力,海洋經濟將如何發揮引擎作用?走出粗放式發展怪圈,中國該如何打造升級版海洋經濟?8日舉行的青島藍色經濟率先突破座談會上,記者采訪了多位權威人士與海洋專家。

應走出傳統海洋經濟誤區

2011年初,國務院正式批復《山東半島藍色經濟區發展規劃》,這是我國首個以海洋經濟為主題的區域發展規劃,由此拉開了全國海洋經濟發展空間布局的大幕。此后,浙江、廣東、天津、福建等海洋經濟發展試點省市相繼獲批。

根據國務院今年初印發的《全國海洋經濟發展“十二五”規劃》,“十二五”期間,我國海洋生產總值年均增長8% ,2015年占國內生產總值的比重達到10%。

不過,面對如火如荼的地方海洋經濟,與會不少海洋專家卻指出,中國發展藍色經濟,一定要走出傳統海洋經濟粗放式發展的誤區,用科技創新打造升級版的海洋經濟,搶占未來經濟發展的制高點。

“藍色經濟應該是一種高質量的經濟,與傳統海洋經濟的最大區別就是重視創新驅動,重視可持續發展和發展的質量效益。”中國海洋大學經濟學院副院長劉曙光說。

他指出,一些沿海港口城市海洋經濟規劃均提出發展臨港工業,但產業大多以石化、鋼鐵、修造船等傳統產業為重點,新興產業少,產業出現同質化,一些工業園區甚至盲目圈地存在房地產化傾向,這些都是亟待走出的傳統海洋經濟發展誤區。

尋找藍色原動力,需海洋科技引領

海洋科技成果轉化率低是我國沿海省市發展海洋經濟面臨的一大挑戰。

出席座談會的中國工程院院士、中國海洋大學原校長管華詩告訴記者,目前我國的海洋科技成果轉化率大約為25%,真正實現產業化的不足5% 。即便在海洋科研力量雄厚的青島市,科技成果轉化率也不是太高。

他指出,海洋科技成果之所以轉化率低,一方面與海洋產業是各領域最新技術的集成體現,研發投入大,周期長;另一方面,也與當前科研成果孵化不足有關。

青島“藍色硅谷”核心區管委會主任韓守信說,“藍色硅谷”是為海洋科技成果轉化搭建的平臺,包括研發、孵化和產業三大板塊,吸引國內外頂尖海洋科研機構和涉海企業扎堆,形成海洋科技研發中心 、成果孵化中心 、人才集聚中心和海洋新興產業培育中心。

新興產業引領可持續發展

劉曙光指出,對海洋資源的開發利用,給沿海地區帶來了可觀的經濟效益,但由于一定程度的無序開發和局部過度利用 ,也出現了嚴重的海洋環境問題,應警惕海洋經濟由“藍色”變“黑色”。

在全球爭相發展綠色經濟的大背景下,近年來各國海洋開發觀念正在發生變化,從過去的一味向大海索取轉變為尋求可持續發展。如美國制定了基于生態系統來審視在海洋事務中的利益以及利益相關者的政策;澳大利亞提出堅持走海洋可持續發展道路;日本則制定完備法律確保海洋保護優于開發利用。

根據規劃,我國力爭“十二五”期間進一步調整海洋產業結構,加快海洋傳統產業升級,并推動海洋新興產業實現突破性進展。

“打造升級版的藍色經濟,我國未來應加快培育海洋生物醫藥、海洋新材料等戰略性新興產業,突出高端傾向,搶占產業發展制高點。”山東省社科院副院長鄭貴斌研究員說。他強調,圓“藍色強國夢”,我國還應加強海洋人才培育,搶占人才制高點。 據新華社