2013年04月03日,山東省濟南市,采集空氣用的儀器。圖片來源:王曉峰/CFP

2013年04月03日,山東省濟南市,采集空氣用的儀器。圖片來源:王曉峰/CFP 2013年04月03日,山東省濟南市,嗅辨員展示自己的資格證書。圖片來源:王曉峰/CFP

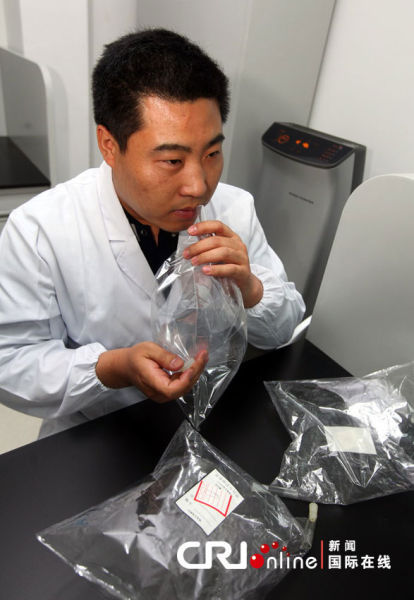

2013年04月03日,山東省濟南市,嗅辨員展示自己的資格證書。圖片來源:王曉峰/CFP 2013年04月03日,山東省濟南市,嗅辨員在通過自己的嗅覺辨別污染程度。圖片來源:王曉峰/CFP

2013年04月03日,山東省濟南市,嗅辨員在通過自己的嗅覺辨別污染程度。圖片來源:王曉峰/CFP國際在線消息:2013年04月03日,山東省濟南市,在山東省環保廳環境監測中心站,“嗅辨員”們正在靠嗅覺給污染物“定罪”。日前,山東省環保廳環境監測中心站開展了首次全省嗅辨員技術培訓及上崗考核,未來這些“嗅辨員”們將靠嗅覺給污染物“定罪”。據介紹,嗅辨員的主要工作就是通過嗅覺劃定異味級別,確認“臭味”是否在規定的異味排放標準內。

山東省環保廳環境監測中心站潘光主任介紹,專業的機器只能測定單一臭氣的濃度,而復雜的臭氣,必須要依靠嗅辨員去聞。嗅辨員的主要工作就是通過用鼻子對臭雞蛋味、霉腐味、糞臭味甚至異常的香味等進行辨別,來劃定異味級別,確認“臭味”是否在規定的異味排放標準內,環評以及因為“臭味”引發的糾紛也在他們的可委托范圍之內。據潘光主任介紹,嗅辨員的年齡應在18-45歲的范圍內,因為考慮到,年齡在這個范圍之內的人嗅覺靈敏度是最好的,并且一名合格的“聞臭師”得是不吸煙、嗅覺器官無疾病的男性或女性。

嗅辨員在進行測定的當天不能攜帶和使用有氣味的香料及化妝品,就連洗發水的味道也會造成干擾。此外,他們還不能貪嘴食用有刺激氣味的食物。

嗅辨員持證上崗后,并不代表永遠不會下崗,嗅辨員鄒康表示,“嗅辨員的鼻子和車子一樣,都要‘年審’。一般每3年‘年審’一次,如果出現嗅覺退化或者有嗅覺疾病,在‘年審’考核中沒有通過測試,就得‘下崗’了。”

嗅辨員超負荷工作忙時一天“聞臭”6小時

如果環保部門接到舉報電話,或者廠站需要驗收和環評時,嗅辨員們必須放下手頭上的所有工作,來為市民們找尋空氣中污染物的“元兇”。嗅辨員鄒康告訴記者,“我記得每年最忙的時候大概是在年前,這個時候很多廠站都要做環評和驗收。而且我們不止做濟南市的,全省的都要做。比如輪胎生產廠、香精生產廠等等,我們都需要去取樣,然后拿回到實驗室進行嗅辨和分析。我記得我們一天最多的時候,是一個人聞了6個小時的‘惡臭’。”然而,對于他們來說,從前期準備到取樣再到最后嗅辨出結果,至少需要三天的時間,這三天的時間里,嗅辨員的生活起居也是要小心再小心,飲食方面禁食刺激性的食物,如辛辣食物或者蔥蒜等氣味較大的食物,除此之外洗澡或者洗手用的清潔物品也都必須是無味的。

“可不要小看嗅辨員的鼻子,嗅辨員出具的數據可是具有法律效力的。”鄒康表示,一旦確定臭味超標,環境監管部門必須責令有關單位對臭源進行治理。

如何辨臭

6人一組,每人得聞3次

嗅辨員鄒康介紹說,“采集的時候,要把氣瓶抽成真空的,然后再采集有異味的氣體。一個采集點需要測2-4次。”

采集氣體完畢后,下一步就是配氣,記者在實驗室看到,嗅辨員配氣時,需將準備好的18個惡臭測試專用袋分成6組并分別編上號,一組3個袋子,袋子里都盛上用無油氣體壓縮機經過活性炭過濾的無味氣體,并且每組只有一個袋子里充上了被稀釋后有異味的氣體,再讓六名嗅辨員輪番聞。這里需要注意的是,參與采集和配氣環節的嗅辨員不會參與“聞”的過程。

第三個步驟就是“聞”,每個嗅辨員領到3個氣袋里只有一個有異味,嗅辨員對這三只氣袋中氣體進行嗅辨比較,并挑出有味的氣袋,記錄該氣袋編號,然后六個嗅辨員再輪換座位,保證每位嗅辨員都要聞一遍所有的氣袋。“如果稀釋一遍大家都能聞出來,那么繼續稀釋一百倍、一千倍甚至有一次稀釋了十萬倍,大家才聞不出來味道。”鄒康表示。據了解,每個嗅辨員一次實驗里至少聞3次,如果有嗅辨員嗅覺疲勞時,就需要換人再接著聞。”另一位嗅辨員曹燕燕還告訴記者。嗅辨員嗅辨結束后,進入最后一個環節,將嗅辨結果拿去計算,通過一串復雜的公式算出“異味”是否超標。

(原標題:山東首批持證嗅辨員上崗:污染成啥 聞聞就知道)