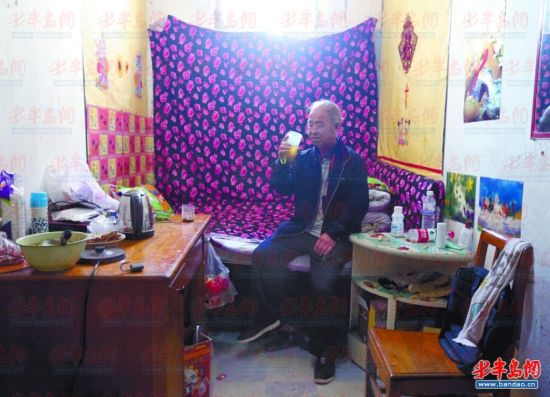

王艷美的父親獨自坐在青醫附院附近的出租房里。

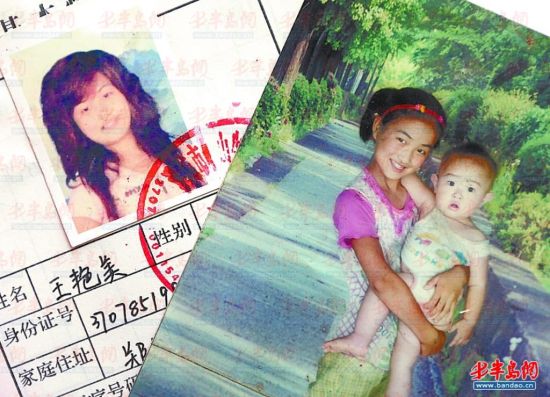

王艷美的父親獨自坐在青醫附院附近的出租房里。 曾經的王艷美青春靚麗,右圖是王艷美抱著自己弟弟的照片。

曾經的王艷美青春靚麗,右圖是王艷美抱著自己弟弟的照片。 病房里,王艷美依偎在母親身邊,她說感謝母親給她第二次生命的機會。

病房里,王艷美依偎在母親身邊,她說感謝母親給她第二次生命的機會。“這是我的心頭肉,沒了她幸福也就沒了 。”20歲的王艷美正值青春年華,卻不幸患上了尿毒癥,身有三級殘疾的母親王金蘭毅然決定要捐腎給女兒,盡全力給女兒第二次生命。近日,這個貧窮的農村家庭,帶著全村2000名父老鄉親拼湊的2萬多元錢,從濰坊市一個庫區移民村,來到青醫附院求醫,但治療費用卻像一座大山一樣壓得他們喘不動氣。

母親要給女兒捐腎

6月2日上午10時許,記者來到了青醫附院江蘇路本部的泌尿外科病房里,見到了剛剛住上院的王艷美和母親王金蘭,由于王金蘭要給女兒捐腎,所以兩人住在了一間病房里,連續幾個月的透析,王艷美看上去身體非常虛弱,臉上和身上也都有浮腫,靜靜地躺在病床上等待著去做心電圖、胸片等檢查。王金蘭則坐在旁邊的病床上翻看著王艷美和弟弟以前的照片,王艷美已經61歲的父親王延會在一旁看著兩位最親的親人,沉默不語。

因為25年前被嚴重燒傷,王金蘭脖子和手上都留下了殘疾,尤其是右手已經缺失,左手也留下了殘疾,但這名普通的農村婦女堅強地生活了下來,因為她要照顧兩個孩子。女兒工作每月收入穩定在了兩三千元,11歲的兒子也已經上三年級了……幸福生活截止到去年秋天女兒被確診為尿毒癥那天。

王艷美的父親王延會,這名已經61歲的農民白發滿頭,因常年勞作皮膚也異常蒼老。他40多歲有了女兒,50歲有了兒子,家里很貧窮,但養育著一兒一女也覺得生活有盼頭,2010年的時候還帶著家里人來了一趟青島,看了看棧橋。

王延會一直覺得愧疚女兒,因為家里窮,女兒初中還沒畢業就輟學了,后來出去打工掙錢養家。

長期透析花光積蓄

王延會告訴記者,他們家住在濰坊市峽山生態經濟發展區鄭公街道住王莊村,這是一個庫區移民村,“村里有2000多人,大部分人還是靠種地為生。”王延會告訴記者,因為年紀大,出去打工沒地方要,而妻子又是殘疾人,也沒法勞動,現在家里就靠著三畝六分地生活,年收入只有幾千塊錢,“家里沒病的時候還能過得去,現在一有這個病了,真覺得沒指望了。”王延會告訴記者,女兒每周要做三次透析,還要吃藥打針,每個月要花1萬多元,家中積蓄早已花光了。

由于女兒長期在青醫附院做透析,為了省錢他給女兒在附近租了一個小房子,三個月才700塊錢。當天中午記者跟隨王延會去了這個租住的房子給妻子和女兒拿飯。這個小房子就在青醫附院旁邊的一個舊樓里,不足 10平米大的房子里 ,除了一張單人床幾乎就沒有什么地方了,就是在這樣的條件下,王艷美為了省錢還自己買了一個小鍋做飯吃,“要是住小旅館每天得40塊錢,我們住不起,多虧了給孩子做透析的護士給找了這么個地兒。我跟她媽來了也能在這暫時歇歇腳 。”對于這樣簡陋的居住條件,王延會已經感到非常知足了。

再難再苦也要治病

像王艷美的病情只有通過換腎才能康復,要么就要一直做透析。“如果做透析的話,因為孩子貧血,還需要定期注射促紅素 ,這樣每個月就需要1萬多塊錢的藥費,不如直接換腎,一次手術費用五六萬元。”王延會告訴記者。

在短時間內想找到匹配的腎源并不容易,身為母親的王金蘭做出了一個重要的決定,捐出自己的腎來救女兒。“再難也要救女兒,要再給她第二次生命。”

今年3月份在青醫附院做了配型,最后配型成功可以做腎移植手術,但算上王金蘭2萬左右的手術費,一共八九萬元的手術費用對于這個已經一貧如洗的家庭來說無異于天文數字。

王延會告訴記者,當配型成功后,他打電話告訴了村委,村支書當時就說“再難再苦也要給娃治病”,之后村里給湊了2萬多塊錢,“挺感激他們的,我知道大家都不富裕,這2萬塊錢已經很多了。”

青醫附院泌尿外科副主任醫師董震表示,雖然手術費用還不夠,但醫院也準備特事特辦,周三就給這對母女做手術 ,以節省孩子做透析的費用。然而即使這樣,手術費以及術后每月四五千元的康復費用 ,也讓這個貧窮的家庭難以承受,只好繼續求助社會熱心人的幫助。如果有好心人想伸出援手,可以撥打電話或發短信13863957407與本報聯系。

■母親王金蘭

盡全力給女兒第二次生命

“不舍得啊,不舍得。沒了她,我什么都沒了。幸福沒了,啥都沒了。”王金蘭內心已經被女兒全部占滿,甚至連小兒子都留給了孩子的姥姥去帶,雖然手術的費用還沒著落,但王金蘭還是想盡最大能力去救助女兒,去給她第二次生命,“先活下來再說吧,以后跟女兒搭伴兒走,走一步算一步。”

對于父母親的無私的愛,王艷美嘴上沒有太多的言語,卻將這份愛深深地烙在了心底,不善言談的她曾對父親說過,“謝謝你們給我第二次生命,如果有幸,我一定會好好報答你們,給你們養老。”

■鏈接

青島“親人捐腎”多是父母給子女

目前,青島只有青醫附院和401醫院具備腎臟移植手術資格,兩家醫院都是從上個世紀八十年代開展腎臟移植手術的,至今青醫附院做了700多例腎臟移植手術 ,401醫院做了500多例腎臟移植手術 ,其中活體移植占一成多一點,另外的移植手術的腎源則是來自尸體移植,在活體移植中多數都是父母給子女捐腎。

“像王金蘭給女兒捐腎就是活體移植。”董震告訴記者,按照相關法律要求,活體器官的接受人限于活體器官捐獻人的配偶、直系血親或者三代以內旁系血親,或者有證據與活體器官捐獻人存在因幫扶等形成親情關系的人員(養父母 、養子女)。

由于缺少器官來源,包括腎臟移植在內,醫院的器官移植手術數量在呈現下降的趨勢,“可以說現在器官移植的技術都不用愁,就是缺少器官供體來源。”青醫附院器官移植辦公室相關負責人告訴記者,我國的器官需求量很大,缺口也非常大,適合做器官移植的患者與捐獻者的比例一般在20:1左右。國家召開了這方面的會議,力爭用3至5年的時間將這個比例降低到3:1左右。

“現在器官來源非常緊張,捐贈還沒有形成氣候,等待兩三年很常見。”董震表示,以腎臟移植為例,保守估計每年青島新增的尿毒癥患者在五六千人左右,去掉一些老年人以及不太適合做手術的患者,至少每年青島有1000多人需要通過腎臟移植徹底治愈,但實際情況是每年青島的腎臟移植手術僅有不到100例,而且近兩年來因為缺少器官來源,器官移植手術數量還在減少。

文/記者 高亮 圖/本報記者 孟達

中國潮人怎么玩游艇

中國潮人怎么玩游艇