趙永剛,天齊廟革命烈士陵園護陵人,今年49歲,自1991年6月起就一直從事陵園的護陵工作。在這25個年頭里,他盡心盡力地守護陵園里的一草一木,悉心打理著英雄們的安息之地。對他來說,這里的每棵樹、每塊石頭都有著特殊的意義。

趙永剛向記者講述烈士陵園故事

趙永剛向記者講述烈士陵園故事天齊廟革命烈士陵園位于臨沂臨港區(qū)朱蘆鎮(zhèn)駐地西北部1.5公里處,走進天齊廟革命烈士陵園,抬頭望去,紀念碑上刻著“革命烈士永垂不朽”幾個蒼勁大字,似乎在無聲地訴說著當年的戰(zhàn)爭。右手邊豎立著抗日烈士紀念塔、抗日烈士紀念碑,革命烈士紀念碑后是革命烈士安息的地方。

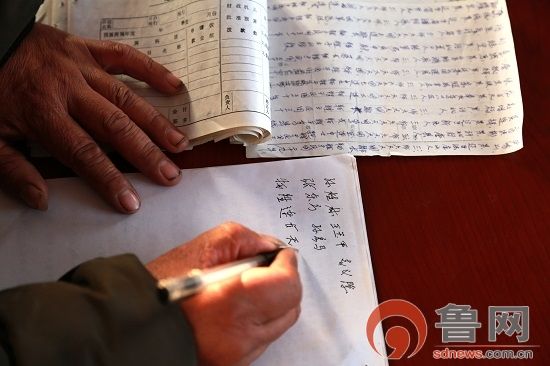

趙永剛謄抄陵園烈士名單

趙永剛謄抄陵園烈士名單“父親是陵園的第一代護陵人,當時父親參加完抗美援朝戰(zhàn)爭,復員后主動請纓來到這里,一呆就是30年,直到因病去世,我便接過父親的手開始照顧這個陵園,數數也有25年了。”趙永剛說。

走在陵園里,趙永剛說起了陵園的故事。中共黨員、百十一師師長常恩多(1939年1月中共中央山東分局派郭子化在莒縣大于家莊接收他加入中國共產黨)為紀念自1937年“七七事變”抗戰(zhàn)以來至1941年9月在抗日戰(zhàn)場上犧牲的5000多名抗日烈士,主持修建了天齊廟忠烈祠烈士陵園。1942年甲子山戰(zhàn)役中犧牲的烈士也被安葬在了天齊廟忠烈祠烈士陵園。1943年中共黨員百十一師師長萬毅、副師長郭維城在謁拜這些抗日烈士時補立了“陸軍第百十一師抗日陣亡將士忠烈祠碑記”碑,贊稱為“民族正氣”碑……聽著趙永剛的講述,仿佛又回到了那個戰(zhàn)火紛飛的年代。

趙永剛每天早上起床的第一件事就是到陵園里檢查一圈。“平時來這里悼念的人并不多,每到清明節(jié)會有很多人來,尤其看到孩子們學習革命先烈的事跡、崇拜先烈,我很開心。”趙永剛說。每年清明節(jié)期間,趙永剛都要安排各隊伍的進場,為沒來過的人引路介紹情況,有的親屬祭掃會焚香、燒紙,他得反復巡視消除火患,到了晚上他也會帶著手電筒,在陵園走一遍看一遍,才能放心去睡。“現在實行文明祭奠,沒有以前那么擔心了,但是習慣了,每天早晚不出來檢查一圈也不安心。”

天齊廟革命烈士陵園在這些年里有過兩次大整修,2013年趙永剛看到陵園經過多年的風雨墻面坍塌急需修整,就向區(qū)民政局提出了整修烈士陵園的申請。“沒想到這次修整的這么快、這么好,聽說花了200多萬,還是區(qū)里政策好,讓烈士的安息之地煥然一新。”趙永剛高興地說。

天齊廟革命烈士陵園是山東省最早的也是唯一的一處由中國國民黨抗日愛國將領主持興建的抗日烈士陵園,臨沂市第一批重點抗日戰(zhàn)爭遺址,有烈士公墓800冢,安葬了1300多名抗日烈士,其余抗日烈士均刻名于102塊紀念碑上。這些公墓、紀念碑上鐫刻的烈士名字、位置趙永剛都記在心里、謄寫在紙上。“平時會有人來尋親人,他們來自五湖四海,來一趟不容易,幫他們找到親人也是我在這最高興的事,現在已經有200多人在這里找到親人了,他們有的一年來好幾次,沒有人忘記這里的英雄。”趙永剛說,他守護的不僅僅是陵園,更是烈士們身后的光榮與寧靜。

趙永剛說,自己不知道還能干多少年,但是自己會一直在這里干下去。他有一個女兒,一個兒子,女兒已經嫁人了,他希望兒子還能接過他的手,像他和他的父親一樣守護這個陵園,守護這里的烈士。

在離開天齊廟革命烈士陵園時,記者回頭看著這個陵園,心情久久不能平息。這是護陵人趙永剛用心和責任守護的地方,長眠在這里的烈士們,即使他們有的連名字都已經消逝在時間的長河里,但他們的故事會通過護陵人一代代傳下去,一直活在人們的心中。