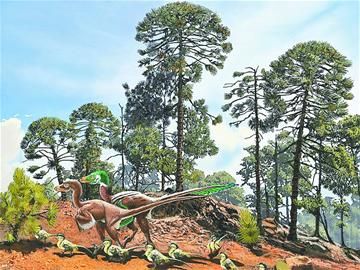

馳龍(資料圖片)

馳龍(資料圖片)馳龍的樣子古怪——— 只有1米長,兩條腿很細,中間靠內的腳趾上長著鐮刀形的爪,尾很長,有成束的棒狀骨,尾巴僵硬,從頭到腳都覆蓋著松軟的絨毛和原始羽毛。 (資料圖片)

恐龍化石

恐龍化石12月3日,在山東省臨沂市臨沭縣岌山省級地質公園內,一塊石壁上留有許多“小坑”,這些“小坑”是恐龍留下的腳印。

石壁上留有許多“小坑”

石壁上留有許多“小坑”本報昨日刊出我省臨沂發現距今約一億年、世界第八例馳龍足跡化石的消息后,引發讀者濃厚興趣。珍貴的馳龍足跡化石到底啥摸樣?化石發現地與其他地方有何不同?化石中究竟埋藏著哪些不解之謎?為解開這些疑問,本報記者昨日來到臨沂市臨沭縣岌山省級地質公園,一探究竟。

名叫岌山不見山 “地質公園”無人知

汽車從臨沂下高速后,先到臨沭,經過兩個多小時的車程,才到達位于曹莊鎮的岌山。記者向村民們打聽岌山地質公園的位置,問了五六個人,竟無人知曉。最后,記者無奈找到了當地派出所,終于從民警處打探到了確切地點。

沿路行駛,記者以為名叫“岌山”,一定會有醒目的山頭,但走了很長時間也沒有發現哪怕是一座低矮的小山丘。正焦急之際,路的拐角處,發現了兩塊豎著的大石頭,一塊上面刻有金色的“恐龍化石”四個字,另一塊上書有“岌山觀音”字樣,岌山省級地質公園到了。將于明年開展進一步的發掘。

發現地點是磚廠 燒窯開山現“腳印”

再往前走不到一百米,記者看到路的右側有一個用磚頭圍起的院子,門口掛有“華僑新型建筑材料廠”的牌子。記者進去詢問,“發現的恐龍化石在哪里?”其中一位王姓先生說:“就在這個院子里。”隨后,他指給記者:“你從這里繞過那個土堆,過了一座小橋,路邊巖石上的一些小坑就是你所說的恐龍腳印。”

在記者的一再邀請下,這位王先生也上了車,帶領記者來到了發現恐龍腳印的巖石下。在車上,王先生告訴記者,這些“恐龍腳印”是去年開山時發現的,現在周圍的頁巖已經不再進行開采。

巖石顏色堪稱奇 層層疊疊黃綠紅

沿著土路,汽車開到了一處高出路面、約有七八米寬、三四十米長的巖石旁。只見這片巖石確實奇特,從左邊開始,巖石從綠色逐漸變化成黃色和暗紅色。綠色的巖石還一層一層整齊對稱排列著,層層疊疊顯示著“年輪”。而紅色的巖石表面除了那些“小坑”,基本上比較光滑。

王先生指著其中的紅色巖石說:“上邊那些凹印就是恐龍腳印。”

順著他手指的方向,記者看到,巖石上有一些用白色粉筆畫出的不規則圓形的凹印,上面還有黑色的T1、S3、M1、LM2等字樣,大概有20多個。這些小坑每個約有三四個手掌大。

對于昨日報道的新發現的馳龍腳印,王先生說在巖石的上部。

“小坑”出現在去年 足跡發現很偶然

說起這些恐龍足跡的發現,王先生回憶,去年聽一位打石頭的工人提起,有塊石頭上布滿了像腳印一樣的小坑,大家都很好奇,隨后有人懷疑這是恐龍足跡。為了搞清楚這些小坑的來歷,縣里先后請來了山東省地科院、中國地科院的專家學者,還請來了當時在加拿大留學的恐龍足跡學專家邢立達。

這些專家經過仔細研究,確認了近百個恐龍足跡化石,它們分別屬于蜥腳類、獸腳類、甲龍類和鳥腳類等恐龍。

珍貴馳龍腳印 填補山東空白

臨沭方面透露,為了讓這些恐龍足跡的資料更加詳實,11月23日,臨沭縣又請來了8名國內外的世界頂級古生物專家。在這次考察鑒定中,專家們有了意外的重大發現——— 在對恐龍足跡化石進行鑒定后,一名國外專家在足跡化石周邊的土壤下發現了1組5個長有兩個腳趾的恐龍腳印。

據新華社報道,恐龍足跡研究專家馬丁·洛克利介紹,這是一種叫馳龍的恐龍足跡化石,新發現的馳龍足跡化石為中國第5例、世界第8例,填補了山東省空白。

四腳趾足跡無人識 疑為新發現物種

“這次發現的馳龍足跡化石比較隱蔽,在高坡上,站在梯子上才能看見。”王先生介紹,專家們認為這批恐龍足跡形成于早白堊紀晚期,距今約一億年,具有空間分布廣、層位多、種類豐富、古地理環境較為一致的特征。記者從臨沭方面獲悉,前幾天國外專家前來考察,還發現了一些有四個腳趾的恐龍足跡,并表示從來沒有見過類似的腳印,可能是一種新發現物種。目前專家們正在研究判斷。

另外,記者還了解到,目前對恐龍足跡的開發利用還只停留在規劃階段。岌山已經于今年9月13日成功申報岌山省級地質公園,由于省級地質公園必須在兩年之內開發利用,因此,岌山省級地質公園有可能將于明年開展進一步的發掘。

相關鏈接

恐龍化石在山東

沂沭裂谷帶發現早白堊紀晚期恐龍足跡化石群

2012年7月,中國地質科學院地質研究所科研人員在魯東、魯西進行恐龍化石埋藏學地質調查時,沿山東沂沭裂谷帶(諸城—莒南—臨沭—郯城一線)發現極為壯觀的早白堊紀晚期恐龍足跡化石群,其規模中外罕見,堪稱恐龍地質遺跡奇觀。

沂沭裂谷帶是一條位于山東省中部、走向北偏東的中生代大陸裂谷(斷裂帶),其早白堊紀晚期恐龍足跡化石群具有空間分布廣、層位多、代表恐龍屬種豐富、古地理環境較為一致的特征。研究顯示,恐龍足跡主要為蜥腳類、獸腳類及鳥腳類等恐龍所留下的遷徙或棲息足跡,其中又以蜥腳類為主。從足跡規模和特征等判斷,不僅有極為龐大的成年個體,也包括幼年個體的足跡。

沂沭裂谷帶早白堊紀晚期大規模恐龍足跡的發現表明,山東地區在白堊紀曾繁衍著地質歷史時期中規模最為龐大的恐龍動物群。中國東部與中國西北(甘肅西部、鄂爾多斯)地區早白堊紀恐龍動物群在屬種及產出地層等方面具有較好的對比性,這對于研究中國北方白堊紀恐龍動物群構成、生活習性、生物古地理與生態環境等具有重要的科學意義。

“恐龍之鄉”諸城

諸城龍文化特色突出,恐龍化石蘊藏豐富。被譽為中國北方的“恐龍之鄉”,有“南自貢、北諸城”之說。目前世界上最大的鴨嘴龍化石就出土并陳列于諸城恐龍博物館。2010年12月5日國際權威恐龍專家對“意外諸城角龍”的新命名,是首次在北美地區以外發現的大型角龍化石,證實了亞洲同樣存在著晚白堊紀的大型角龍科恐龍。截止目前已探明恐龍化石點達30處,曝露化石2萬多塊,發現了鴨嘴龍類、角龍類、暴龍類、甲龍類、虛骨龍類、蜥腳龍類等10多個屬種的恐龍化石,部分屬種為世界首次發現。