古往今來,膠東半島蓬萊的周圍海域總出現海市,古人認為:海市蜃樓就是海上的三座仙山-蓬萊、方丈、瀛洲,而海市蜃樓也正是古代帝王追求長生不老尋仙活動的根源。大文學家蘇東坡、沈括,當代作家楊朔等也都描述過海市勝景。海市蜃樓究竟是什么樣子的?為什么因海市蜃樓而起的“三仙山”神話一直流傳到現在仍被人津津樂道呢?記者帶著這個疑問來到蓬萊三仙山風景區。

蓬萊三仙山

蓬萊三仙山“三仙山”名字源于《史記》,據記載“……海中有三座仙山,蓬萊、瀛洲、方丈,山上有仙人,宮室皆以金玉為之,鳥獸盡白……”,“三仙山”的傳說引發了秦皇漢武東巡求仙,“三仙山”也成為仙境的代名詞,成為人們向往的圣地。

蓬萊三仙山

蓬萊三仙山“三仙山”本是神話中的仙境,而蓬萊三仙山風景區則以仙境“三仙山”歷史傳說為藍本,自2004年起,由蓬萊八仙過海旅游有限公司斥資12億元,聘世間能工巧匠,集天下奇珍異寶,歷時3年方才建成,將神話傳說中的仙源圣地搬到了現實中,真真實實地展現在世人面前,將人們心中的仙境轉變為現實。

蓬萊三仙山

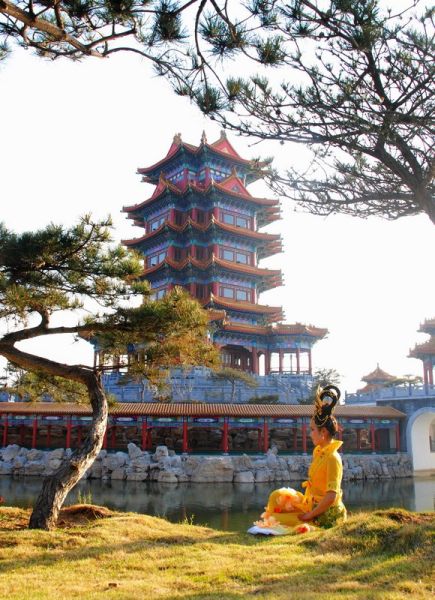

蓬萊三仙山三仙山風景區整個景區以碧水比喻東海,環繞蓬萊仙島、方壺勝境、瀛洲仙境三座仙山,三和大殿、瀛洲書院、珍寶館等景點的分布錯落有致。主體建筑氣勢宏偉,園林內碧水環繞、古木參天、奇石各異,既有北方皇家園林之雄,又有南方私家園林之秀,集中國古典園林之大成,加上其弘揚的“儒?釋?道”三教合一的和諧理念,向游客展示出一幅人與自然和諧、天人合一的絕美畫卷。

蓬萊三仙山

蓬萊三仙山傳承翰墨園林精華,營造古典園林建筑群。三仙山主體建筑,采取“一池三山”的中國古典園林造園手法,以碧水環繞三島,再現仙山美境。建筑風格上,再現古代宮廷建筑風格,充分繼承吸收中國文人畫精華,把古代文人對仙境的美好向往變成現實。其中,蓬萊仙島,以清代界畫大師袁江、袁耀《蓬萊仙境圖》為藍本;瀛洲仙境,以元代趙孟頫《十八學士登瀛洲圖》為建筑藍本;方壺勝境,則取意于清代圓明園中的方壺勝景,再現了圓明園方壺勝境的勝景。在繼承前人精華的基礎上,景區對各建筑方式改良創新。聘請國內外多名建筑學專家和各地2000多名能工巧匠,大到整體協調、三島位置,小到山石布置、樹木栽種,一一論證模擬。整個景區古典建筑上百座,但建筑形式卻千變萬化,其檐角、屋面沒有一個相同,蓬萊仙島、瀛洲仙境兩組建筑在中國是獨一無二的。

蓬萊三仙山

蓬萊三仙山三仙山是博物館群。景區建造了珍寶館,匯集了全國各地的石雕、木雕、銅雕、漆雕、玉雕、碑雕、瓷雕等傳世藝術品以及古今名人筆墨等藏品2000余件,其中國家一級文物26件,二級文物152件,三級文物300多件。深埋地下達兩億多年的活化石——緬甸木化玉,館內陳列總量達到2000多噸。景區還收藏造景奇石20萬噸、百年以上古樹3000余棵、緬甸水白玉、樹化玉5000余噸。其中重108噸,長12.86米的中國第一大緬玉臥佛為景區鎮園之寶,已申請吉尼斯世界紀錄。另外還有重260噸的十一面觀音,高9.9米、重72噸的站觀音,500玉羅漢群雕、釋迦牟尼、觀音雕像、四大天王等均有緬甸水白玉制成,共計3000余噸。

蓬萊三仙山

蓬萊三仙山傳承三教文化,打造傳統文化傳播地。三仙山景區繼承了中國傳統儒家、道家、釋(佛)家思想,弘揚三教合一,彰顯人與社會和諧。為傳播中國傳統文化,景區內建有瀛洲書院,收藏有《四庫全書》等古代書籍2萬余冊,書院還將開設講壇,邀請國內儒、道、釋等各家大師來此講學。同時,景區還引進了少林武術、編鐘歌舞表演等,為游客展示少林十八般武藝、硬氣功、象形拳和古代宮廷歌舞表演等,發揚光大中國的傳統文化瑰寶。

蓬萊三仙山風景區在古典園林建筑群、保護自然歷史寶藏、傳統文化傳播三方面領域內獨具特色,為中國傳統文化的繼承與弘揚做出了不可忽視的貢獻。

中國潮人怎么玩游艇

中國潮人怎么玩游艇