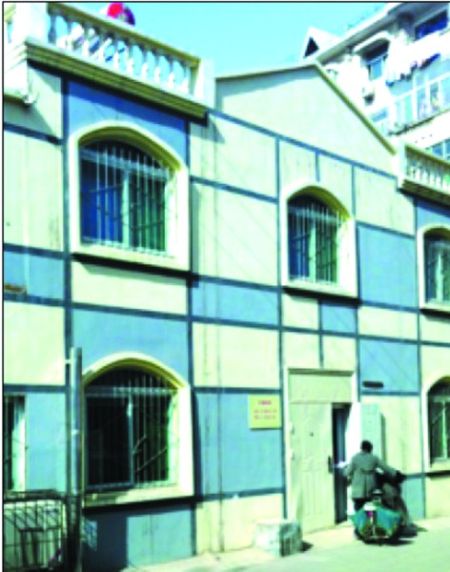

曾經的濟南首家托老所,如今已經改成社區文化站了

曾經的濟南首家托老所,如今已經改成社區文化站了今天就是重陽節,也是我國法定的第一個老年節,養老的話題再度被人關注。記者了解到,除了老年公寓之外,社區托老所和日間照料中心,也是被人寄予厚望的一種靈活的社會化養老方式。但昨日記者探訪中發現,多數托老所經營困難,有的則干脆關門大吉,有的則直接被挪作他用。 文/圖 記者 崔艷紅

濟南首家托老所變成社區文化站

2006年5月19日,趵突泉街道辦依托暖心家政在趵南路東側小巷子的二層小樓里建起了“夕陽紅暖心家政托老所”,這也是濟南市首家托老所。這家托老所面積200平方米,有二十多個床位。開業時,很多老人前來觀看,還有老人很有興趣地打聽價格,希望將來入住。暖心托老所歷經波折堅持了六年,到2011年底就關門了。記者昨天來到這棟當初聞名全市的二層小樓,發現這里已沒有當初的熱鬧,門口沒有任何牌子,只貼著一個開放的時間表,附近居民告訴記者,這里是社區文化活動站。但直到現在,還是有人到這里來打聽托老所,看來第一家托老所已讓很多人記住了這個地方,只是已物是人非。

燕山、臨湖兩家托老所消失

當記者來到太平寺街向這里的居民打聽泉城路街道的托老所時,這里的住戶已不記得了。很多人向記者表示沒聽說過。而記者憑借記憶找到當初托老所所在的樓房時,這里已沒了托老所的牌子,只有一層是個超市。

據了解,泉城路街道辦臨湖社區于2007年10月13日建成托老所,并向居民開放。街道辦與居委會共同投資10萬元將原來的星光老年之家改建成托老所,內設20多張床位,主要給老人提供日托服務。

與臨湖社區托老所同一年籌備開業的還有燕山街道辦依托燕山社區醫院建成的托老所,內設50張床位,當年托老所的牌子與醫院的牌子掛在一起,很是醒目。然而記者昨天探訪發現,燕山社區醫院門口的托老所牌子已經沒有了,因為少人入住,托老站最終撤銷。

甸柳托老所變成“家政公司”

2007年,濟南市民政局出臺文件,拿出200萬元鼓勵街道將星光老年之家改建成托老所,2009年2月下旬,甸柳托老站建成開業,運營是由街道辦與家政公司合作的,場地由街道辦提供,經營邀請了大家園家政服務中心,由他們負責給居民提供服務。開業之初,有不少老人在里面休閑娛樂,場面顯得很熱鬧,不過好景不長,之后就鮮有老人來問津了。目前托老站主要是家政公司在辦公使用。

濟南托老照料機構多數難以為繼

從2007年3月份開始,濟南在全市推廣托老所建設,很多社區響應號召,將星光老年之家紛紛改成托老所,到2013年初濟南市已有托老所和日間照料中心共20家,當時剛建好的托老所紅紅火火,讓人覺得前程大好。但在民政部門的一次性補貼后,托老所的經營逐步開始下滑,有的甚至支撐不住,面臨關門。

濟南市民政局有關負責人表示,目前托老所養老陷入一個很尷尬的境地,一方面是社會呼吁機構養老的建設,一方面是現有的托老機構入住率低,全市20家托老所700多個床位,入住率不到50%。“現在托老所的經營情況都不好,好的很少,這是由多方面原因造成的。政府支持力度不夠,宣傳力度不夠,老年人與子女對托老達不成共識,有些人甚至寧愿雇保姆,也不愿將老人送到托老機構去。另外,托老所建設不成規模,服務單一,設施不完備,滿足不了廣大市民更高級的服務需求。”

中國潮人怎么玩游艇

中國潮人怎么玩游艇