出走前的那個夜晚,張來玉端坐在熱鬧的寢室里,一旁,七八位同學(xué)圍作一團(tuán),打牌正酣。

“張來玉,你慘了,女朋友把你甩了!”有人翻出張來玉的分手信,將他當(dāng)著眾人戲耍。張來玉怒火中燒,卻沒發(fā)作,只喊了幾聲“你滾”便作罷了。

誰也沒想到,就在第二天,張來玉從南京大學(xué)離校出走,一走就是17年,至今未歸。

張來玉的母親菅慶英向紅星新聞回憶,那是2000年4月19日,極其普通的一天。

菅慶英曾無數(shù)次翻閱關(guān)于兒子的材料。 本文圖均為紅星新聞圖

菅慶英曾無數(shù)次翻閱關(guān)于兒子的材料。 本文圖均為紅星新聞圖日前,經(jīng)媒體報道,“高考狀元神秘失蹤”的消息被熱傳,引來網(wǎng)友紛紛尋找張來玉。

“但(發(fā)來的照片)都是流浪漢。”菅慶英眼睛浮腫,“要一張張辨認(rèn),一個個回復(fù),每天只睡兩三個小時,就這么撐著……”在短暫的希望過后,這位65歲的老人又無數(shù)次被失望碾壓。

17年來,菅慶英夫婦四處奔走,尋找獨(dú)子下落,但始終無果。如今,二人日漸年邁,既無兒孫繞膝,更無天倫之樂,兩位耄耋老人反而成了他們的精神支柱。

截至今日,張來玉生死未卜。菅慶英在堅持尋找兒子的同時,也在疑問:兒子從不敢反抗,從小沒受過挫折,學(xué)習(xí)成績一直名列前茅,為何上了“名牌大學(xué)”之后,卻突然決絕出走?他當(dāng)時究竟經(jīng)歷了什么?

中了狀元擇校引分歧

他沒有反抗,遵從了父母意愿

濟(jì)陽,山東小城。

高考臨近,濟(jì)陽縣第一中學(xué)的鐵閘門外有些擁擠,家長們?nèi)宄扇海辜钡却趨⒓幽M考試的孩子。

如此景象,年復(fù)一年。

1999年的那個夏天,全國288萬名考生參加高考,張來玉只是其中一人。這年,也是中國高考擴(kuò)招元年,錄取率從34%蹭地竄到56%,160萬人成了大學(xué)生。

張來玉1999年高考準(zhǔn)考證。

張來玉1999年高考準(zhǔn)考證。成績揭曉,張來玉成了全縣的狀元。

18年過去了,菅慶英和丈夫張立新在回憶起兒子成為狀元郎時的情景,仍顯自豪。但對于張來玉來說,狀元簡直是囊中之物。

張立新不止一次向紅星新聞強(qiáng)調(diào),兒子當(dāng)年如何優(yōu)秀,“從小就名列前茅。當(dāng)時,濟(jì)陽的教學(xué)質(zhì)量很差,十幾年來沒人考進(jìn)北大。老師對張來玉寄予厚望,希望他開了這個先例。”

但其實(shí),這是張來玉第二次參加高考,“前一年自然分(不加獎勵分)也是全縣第一,當(dāng)時,來玉填報了中國人民大學(xué)金融系,未被錄取,只能復(fù)讀。”

再戰(zhàn)一年后,張來玉與北大擦肩而過。“理科,900分,考了804吧。當(dāng)時我們就想,上北大,有希望,卻沒把握。已經(jīng)復(fù)讀一年,再讀也不是一回事。那時,第一志愿錄取不到,第二志愿就會很慘。好在,其他名牌大學(xué)基本能進(jìn)。”

開始,張來玉準(zhǔn)備填報北京郵電大學(xué),但被父母阻撓,“因為是全縣狀元,所以一些大學(xué)給的條件很好,我們感覺不上名牌,有些可惜。”最終,在父母的堅持下,張來玉妥協(xié)了。

但有知情人告訴紅星新聞,“當(dāng)年,來玉的父母改了他的志愿。但其實(shí),他一心想去北京。”

那時,張來玉之所以執(zhí)意要去北京讀書,是因為初戀。張立新回憶,高三時,兒子認(rèn)識了那個女孩,并且開始追求,“兩個孩子也沒有過深的交往。那個女孩比來玉高一級,文科,成績很好。第一年她報中國政法大學(xué),沒被錄取。于是,她復(fù)讀一年,和來玉同級。1998年,她是濟(jì)陽文科狀元,順利進(jìn)了中國政法大學(xué)。”

回憶起當(dāng)時情景,菅慶英反復(fù)思忖,自言自語道:“咱孩子從不敢反抗,挺順從家長和老師的。當(dāng)時,沒看出來他到底高不高興。我們以為挺好的,也沒尋思他到底愿不愿意。”

事實(shí)上,張來玉確實(shí)也沒有反抗,他遵從父母意愿,南下金陵,就讀了南京大學(xué)。

1999年,南京大學(xué)錄取通知書信封。

1999年,南京大學(xué)錄取通知書信封。突如其來的消息:孩子不見了

離校原因至今無人能答

填報志愿的家庭風(fēng)波很快過去。1999年9月,張來玉前往南京大學(xué)報到,父親張立新陪同。

一個嶄新的開始擺在眼前,所有報到的學(xué)生都笑顏展露。但在父親眼中,張來玉既沒有興奮,也沒有沮喪,平淡如常。

張立新告訴紅星新聞,那年,南京大學(xué)材料科學(xué)系一個專業(yè)共9人,來自不同的省份,“送來玉到宿舍時,他的舍友并不熱情。我們最先到,就先挑了一個好的床位。難道這就引起了其他人的不快?”

開學(xué)一月后,迎來國慶長假,張來玉直奔北京尋女友。在北京時,一名中學(xué)同學(xué)與他同行,“我和來玉住在一家小旅館。當(dāng)時,他們的關(guān)系還正常。”

回到學(xué)校后,一切如常,張立新回憶,“十來天會給家里打個電話,聊聊生活。”直到2000年4月17日,異常出現(xiàn)。“當(dāng)晚,電話接通后,那邊頓了好一會兒。我就問他,有沒有事?缺錢嗎?要你媽接電話嗎?”但來玉應(yīng)著,“不用,不用”,然后,就匆忙掛掉了電話。菅慶英反復(fù)思量,“那幾天,他遇到事兒了。”

果然,4月21日上午,南京大學(xué)學(xué)生處的一個電話打破了這個家庭的平靜。

當(dāng)時,張立新正在上班,“他們直接打到我辦公室,只說,張來玉這兩天沒去上課,是不是回家了?我說沒有。”對方重復(fù),“他也不在學(xué)校。”

張立新旋即回家,菅慶英乍聽到這個消息,就被震蒙了。

“孩子找不著了……”一開始,這個消息不斷在菅慶英腦中回蕩,“咱那孩子,從小沒逃過課,一聽他兩天沒上課,我就蒙了。這太不符合常理了。”

張來玉和母親合影。

張來玉和母親合影。很快,張立新便和一位親戚趕往南京,在火車上,一宿難眠。翌日早晨趕到學(xué)校時,輔導(dǎo)員韓民和學(xué)生處老師已守在宿舍。“韓民告訴我,學(xué)校尋了兩天,沒找到,才給家里打的電話。一開始以為他去了南京郵電大學(xué)高中同學(xué)那里,但也沒尋見。完全沒有征兆。”

但其實(shí),張來玉在出走前還是做了些“準(zhǔn)備”。

有同學(xué)稱,4月19日早晨,張來玉還在校內(nèi),“和同學(xué)借了10元錢,說讓代領(lǐng)助學(xué)金,借的錢直接從里扣。當(dāng)天,第一堂是大課,很多人,沒人注意;第二堂,只有同系9人上課,一眼就看了出來,他沒來。”

張立新這才晃過神來,“他準(zhǔn)備出走了。”這個中年男人開始心慌意亂,“宿舍鑰匙沒帶,身份證沒帶,泡好的衣服沒洗……”他怎么也想不到兒子竟會出走。

據(jù)張父稱,出走前夕,張來玉和舍友鬧了矛盾。那晚,同系七八名同學(xué)在張來玉宿舍打牌,有人在看到張來玉的分手信后,戲稱,“張來玉,你慘了,女朋友把你甩了。”

張來玉怒火中燒,沖著那名同學(xué)喊“你滾,你滾……”然后便一宿無話。

誰料,第二天,他穿著一身運(yùn)動衣,就離校出走了。

“有一床被子沒有被罩,枕套、枕巾也沒有,一個塑料臉盆也找不到了。”張立新試圖找到兒子去了哪兒以及出走的原因,但無從得知,“開學(xué)后不久,系里有2個去香港浸會大學(xué)做交換生的名額,但來玉沒被選中。他曾打來電話,問我氣不氣。我猜測,這可能也刺激到了他。”

一旁的菅慶英揣測,“來玉從小成績都是名列前茅,上大學(xué)后,才發(fā)現(xiàn),人外有人,天外有天。這或許也是個原因。”

今年65歲的菅慶英曾長期在濟(jì)陽紀(jì)委任職,張來玉走失后,有人質(zhì)疑“是被報復(fù)了嗎”?“這個可以排除”,菅慶英回應(yīng),“我不負(fù)責(zé)案子,只做宣傳教育,工作性質(zhì)決定了不會得罪人,所以也不會有人報復(fù)。”

張立新則在一旁苦笑,他曾是濟(jì)陽縣統(tǒng)計局副局長,“這是兩個‘清水衙門’。”

而寫分手信的那名女生托人轉(zhuǎn)告紅星新聞,“事情已經(jīng)過去,自己不愿多談。具體是什么時候提的分手,忘了。”同時不愿多談的還有張來玉曾經(jīng)的輔導(dǎo)員韓民,“事情都已經(jīng)過去了。當(dāng)初,知道的都已經(jīng)告訴了他的家人。”

漫漫17年,艱辛的尋兒路

線索不斷,失望不斷

第一次去南京尋子,張立新和親戚奔走了五六天,賓館、車站、碼頭轉(zhuǎn)遍,沒有任何發(fā)現(xiàn)。

“當(dāng)時印了尋人啟事,遞給人家,他們看都不看,還踩在地上。有個婦女干脆拿著尋人啟事給孩子擦腚。”兩人失望而歸。

回家后,他們在多家報刊刊發(fā)尋人啟事,但同樣無濟(jì)于事。

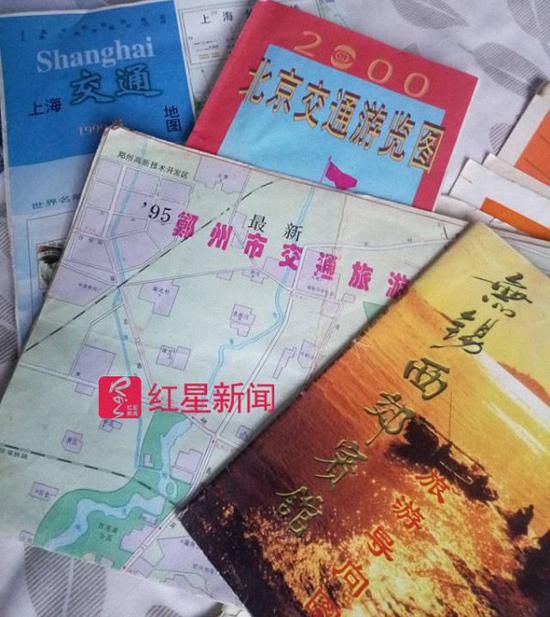

這些年,去各地尋子的車票積累了一疊,當(dāng)時購買的地圖也開始泛黃,兒子卻仍未歸來。

菅慶英夫婦這些年為了尋兒走過很多地方,買了很多地圖。

菅慶英夫婦這些年為了尋兒走過很多地方,買了很多地圖。近日,狀元張來玉“神秘失蹤”的消息再次受到關(guān)注。

每天,來自全國各地的線索不斷,菅慶英熬紅了眼,“網(wǎng)友們熱心,得一張張看,一個個回,每天只睡兩三個小時,就這么撐著。”

有網(wǎng)友稱,一個自稱“張來玉”的流浪漢在安徽阜南黃崗鎮(zhèn)某村飄零多年。幾經(jīng)周折,照片發(fā)來后,菅慶英失望地?fù)u搖頭,“來玉是單眼皮,尖手指……”

但她又怕錯過,仔細(xì)再看,那流浪漢確和來玉有幾分相似,“總覺得外貌像,鼻子嘴巴特像。看來,那人是受過大罪了,我們不等了,得親自去看看。”但很快,菅慶英又改了主意,還是等等DNA比對結(jié)果吧。

6日,黃崗派出所兩位民警告訴紅星新聞,“血已抽,但什么時候出結(jié)果,還不確定。這個流浪漢在這邊已經(jīng)十多年,在一破舊樓房暫住,不說話,不乞討,在垃圾堆里討食吃。村民看他可憐,又見他幫人割麥,就準(zhǔn)備給他理發(fā),問他,是不是姓張,他點(diǎn)頭;再問,是不是叫張來玉,他再點(diǎn)頭。樣子確實(shí)像,但還沒法確定。”

來自中國失蹤人口檔案庫的線索也不斷涌來,但失望也接踵而至。

至今,17年已過,張立新、菅慶英夫婦雖然永懷希望,卻一次次被失望碾壓。

說到傷感處,菅慶英開始抽泣,“失望一次,就像大病一場。一想起這個事,就難過,就流淚,根本平靜不下來……”

在南京大學(xué)鼓樓校區(qū)內(nèi),紅星新聞并未在辦公室內(nèi)找到韓民,“他現(xiàn)在是現(xiàn)代工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院(原材料科學(xué)系)副院長,有教研任務(wù),很忙。”該學(xué)院辦公室工作人員告訴紅星新聞,“事情已經(jīng)過去那么多年,我們并不知情。”

張來玉曾就讀的院系現(xiàn)已更名。

張來玉曾就讀的院系現(xiàn)已更名。“一顆心全在獨(dú)子身上”

不得不面對的養(yǎng)老問題成后顧之憂

菅慶英夫婦真正的陣痛,其實(shí)出現(xiàn)在兒子走失后的幾年。張來玉是家中獨(dú)子,他的驟然走失,令家中毫無生氣。

“最怕高考時,看到其他人家的孩子,會痛。”菅慶英摘下花鏡,淚珠已在打轉(zhuǎn),揉搓,嘆氣,“出事那三五年,不敢出門,不敢見人,紅白大事只隨份子,不敢去。看著其他孩子上學(xué),就會情不自禁地想起自己的孩子。”

獨(dú)子出走,十多年過去了,時間也不依不饒,滿頭白發(fā)攀爬,張立新夫婦也日漸衰老,他們又有了“后顧之憂”:一旦生病,如果老伴不在身旁,又急需人照顧,咋辦?

兩人1萬多元的退休金,足夠過活,但誰來養(yǎng)老?菅慶英說:

17年前,兒子走失,當(dāng)時已沒了生育能力。再說,這么多年下來,一顆心全拴在這個孩子身上,已沒心思再想其他事。

如今,獨(dú)子難尋,菅慶英夫婦不得不考慮后路,“抱團(tuán)養(yǎng)老是個辦法。幾個老人住在一起,互相依靠,不會一下子都不行了吧?我覺著,這是一個方向,不然真是后顧之憂。”

說這些話時,菅慶英的眼睛才開始發(fā)亮。

同時,她坦言,之所以能撐到現(xiàn)在,全因家中兩位耄耋老人,“一個91歲,一個89歲,兩個老媽媽成了我們的精神支柱。我們倒了,他們咋辦?”

對于張來玉還能不能找回來,他們也實(shí)在沒什么把握。這么多年下來,菅慶英已經(jīng)麻木了。

一開始,以為他去做了家教,混口飯吃;再然后,就以為,他找了份工作,養(yǎng)活自己;后來,就思忖,他是不是被傳銷控制了,但這么些年,也沒有人向我們要錢;直到現(xiàn)在,感覺他是精神受到了刺激,在外流浪。

但無論如何,菅慶英都沒有推測最壞的結(jié)果。她始終感覺,兒子還在,只要還在,就還有希望。

你是我們的獨(dú)苗。只要你活著就好。如果你混得好,就給家人個信兒。如果混得不好,回來,爸媽養(yǎng)你,不要你養(yǎng)老送終……

張來玉信息圖據(jù)中國失蹤人口檔案庫。

張來玉信息圖據(jù)中國失蹤人口檔案庫。(來源:紅星新聞)