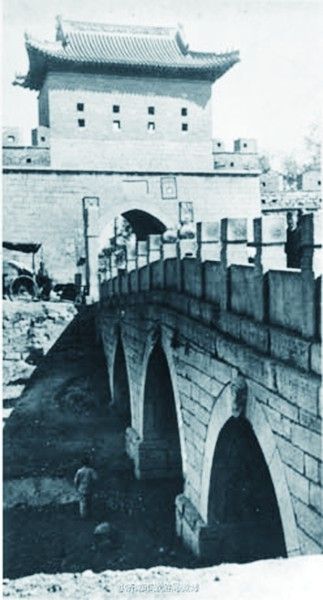

桿石橋老照片

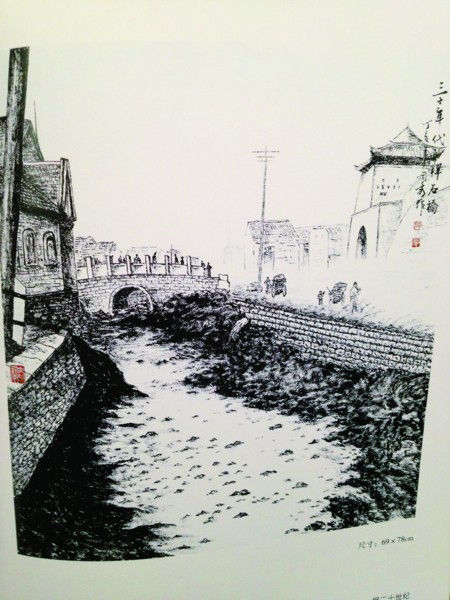

桿石橋老照片 手繪桿石橋

手繪桿石橋說起“桿石橋”很多人都知道,但是要是較真兒的問一句,桿石橋具體在哪兒,您還能回答上來嗎。帶著這一疑問,記者昨日進行了多方采訪,為您揭開桿石橋叫橋橋不顯之謎。 記者王曉迪實習生李婧一

桿石橋在哪兒?

昨天上午,記者在公交車上隨機采訪了幾位乘客,當記者詢問桿石橋在什么位置時,不少乘客告訴記者,再有兩站就到“桿石橋”了。但是被問到桿石橋這一橋的具體位置時,大家都答不上來。還有的乘客猜測桿石橋是不是順河高架橋?正在這時車上一位50歲左右的市民告訴記者,“順河高架橋不是桿石橋,橋下那條河上面鋪的路才是桿石橋。”

記者來到德勝南街附近采訪了住在這條街上的老人,他們告訴記者,原來的桿石橋早就沒有了。帶著疑問,記者又來到德勝南街的社區居委會,居委會的彭主任把記者帶到了“桿石橋”車站附近的十字路口處。站在順河高架橋下面,她告訴記者,“我們腳下踩的就是現在的‘桿石橋’”。說是橋,但是路面很寬車水馬龍,給人感覺就是一條大馬路,只有路兩邊的圍欄和路下面的民生大溝讓記者感覺,這里還真能看出一絲橋的影子來。

老照片里的它很有味兒據今年70歲的劉爺爺介紹,原來的桿石橋已經被改造過很多次了,后來因為道路拓寬,再加之橋在路中央比較礙事所以才變成了現在的樣子。那老濟南時期的桿石橋是什么樣子的呢?今年72歲的王奶奶告訴記者,老桿石橋挺窄的,也不長,很早的時候是個石拱橋。

不過對老桿石橋印象最深的要數家住德勝南街8號樓的耿殿棨老人,他今年已經92歲高齡,見證了濟南桿石橋的變遷。他告訴記者,老濟南都有城墻,在城墻外面還有一圈圩子墻,圩子墻的外面是泄洪溝,這是老濟南城御敵的第一道防線,圩子墻還設有城門。從光緒年間的濟南府地圖上可以看到,圩子墻一共有7個門,桿石橋就在其中一個城門外,這個門就叫做“永綏門”,而橋是東西走向的就在“永綏門”的西側。上橋進入城門,首先看到的就是現在的濼源大街,而很久以前濼源大街叫做西青龍街,出了城門經過桿石橋,就到了現在的經七路。

耿爺爺介紹,這座橋長也就10來米,寬不過5米,橋欄桿上還有三個虎頭,橋下的河里沒有水。記者昨日查詢《濟南老街巷》時發現,其中有關于桿石橋的記載,提到“桿石橋原長13.2米,寬2.1米,高5.5米。”而近日也有市民在微博上曬出了桿石橋的老照片,和耿爺爺說的一模一樣。

400多年前曾叫“旱石橋”既然在永綏門外,那為什么叫桿石橋呢?昨日記者查詢歷史文獻了解到桿石橋以前名叫“旱石橋”,據中國民間文藝家協會會員唐景椿介紹,這應該是因為橋下的河溝里沒有水,只有下雨或到了雨季的時候雨水才會從南邊流下來,通過河溝流走。也就是因為河溝中少有水比較旱,所以才叫它“旱石橋”。后來可能因為口音與“桿石橋”相像,人們才誤傳為桿石橋。而因為“旱石橋”就在“永綏門”外,因此也稱其為“永綏橋”。據附近的老年人介紹,“清朝之前就有桿石橋了,解放后就把圩子墻推倒了,但桿石橋還在,旁邊還建了兩個浮橋。上世紀七十年代,因為車輛的增多,桿石橋已經開始妨礙交通了,于是就被移平了。”那么桿石橋最早是什么時候開始出現的呢?據20世紀80年代的《濟南地名志》記載,據明崇禎年間《歷城縣志·建置考》就記載“旱石橋跨錦纏溝嘉靖元年重修”,另據清道光年間《濟南府志·橋梁》記載,桿石橋在府城西南,跨錦纏溝,南來第一橋,由此可見桿石橋至少能追溯到400多年前。

相關鏈接

解放橋為何叫橋不見橋

去過解放橋的人都會產生這樣的疑問,為什么叫解放橋,但是卻看不到橋?家住十畝園東街附近的周奶奶指著十畝園東街北口說,解放橋就在這個路口附近,橫跨過解放路。家住歷山路附近的劉大爺也表示,這座橋就在現在的解放橋十字路口向西50米處。那是1952年建起來的馬鞍式單孔木橋,“橋很小,寬也就5米,長大概10多米。”劉大爺說,到了1959年這座橋就被改建為磚石涵洞了。家住十畝園東街的周文田老人告訴記者,1962年的時候因為濟南下暴雨,發了大水,他親眼看著這座橋被沖垮的。橋被沖垮后又在原址修建了一座單孔鋼筋混凝土板橋,名字還叫解放橋。據周文田老人介紹,1962年后修建的解放橋形狀和現在的青龍橋差不多,很結實也挺耐用,但橋體依舊不寬,比現在的青龍橋要窄很多。該橋啟用后,極大地方便了附近居民。到了1980年按原橋形進行加寬,并把橋兩側的壕溝建為四點七乘五點四的暗溝,上設綠色植被,故表面不顯橋形。工程于1981年十一月二十五日竣工。