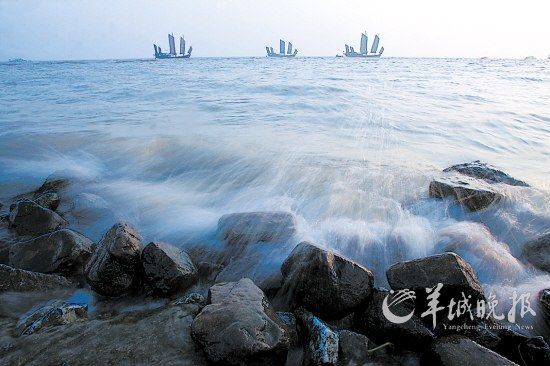

憑著八百里太湖和二千多年的吳地文化,原住民們當(dāng)仁不讓地將“湖光山色,洞天福地”這樣的贊譽(yù)取下兩字做了自己家鄉(xiāng)的名頭。“光福”是吳文化的一個極重要的關(guān)鍵詞,這里有太湖千帆競發(fā)百舸爭渡的恢弘場景,那些充滿古典氣質(zhì)的木質(zhì)多桅帆船或許早在宋代就已經(jīng)在湖面上漂泊,至今仍有漁民終年生活在船上,他們是最后的,堅守著傳統(tǒng)的水上部落。

晨曦中的光福漁港村碼頭,帆影綽綽

晨曦中的光福漁港村碼頭,帆影綽綽古老的光福亦是名動江南的“百工之鄉(xiāng)”,數(shù)個世紀(jì)以來,這里一直出產(chǎn)著精雅、雋永、書卷氣十足的玩意兒。紫檀、核雕、玉雕、刺繡不一而足。手工,是當(dāng)?shù)厝擞懮畹哪苣停幢闶悄切┳鲨寖骸㈨鄡骸⑩搩哼@類的傳統(tǒng)響器,他們都要沿用老底子的手工制作,一絲不茍,把老祖宗的一把好手藝傳承得風(fēng)生水起。

1、帆影驚瀾,最后的水上人家

光福鎮(zhèn)漁港村,56歲的周玉珍在離岸邊二百多米的五桅木質(zhì)漁船上拾掇著,那些是一早撈上來的白蝦,“曬干了,跟白菜一起炒,鮮得很!”她邊忙邊說。船尾上塑料槳葉的簡易風(fēng)力發(fā)電機(jī)“呼呼”作響。為“未嘗一日舍舟楫”的太湖船民們帶去些許不穩(wěn)定的電力。柏木桅桿早已經(jīng)看不出漆色,帆篷亦是黑灰老舊,縫補(bǔ)頗多。船艙里卻也清爽,紅漆錚亮,日用器具一應(yīng)俱全,甚至還有液晶電視,電腦等物件。“信號不好的,靠近岸邊才能看到點節(jié)目,電腦么,就給小孩子玩玩游戲了。”周玉珍說。

漁民在自家的木桅帆船上拾掇一早收獲的太湖白蝦

漁民在自家的木桅帆船上拾掇一早收獲的太湖白蝦因為太湖東南區(qū)域水淺,大船吃水又深,和太湖上擁有傳統(tǒng)大漁船的漁民們一樣,她家的船也傍不了岸,入不得港,只得常年以水面作生涯,過著乘桴而生的日子。

這種被稱為“七扇子”的太湖傳統(tǒng)大漁船又叫“罛船”、“帆碾”、“戈船”,坊間演繹的說法是,這類“大塊頭”是由南宋岳家軍的戰(zhàn)船演變而來。演繹卻也有些可考證的依據(jù):這些大船至今仍帶有古戰(zhàn)船的痕跡,如艙堂寬,船幫高,人站艙堂船幫齊胸高,可代盾避箭,攻戰(zhàn)時也可彎腰行走;船頭有隆起的橫梁,漁民卻都稱之為“箭板”;太湖大船由“對船”或四船結(jié)伴捕魚作業(yè),太湖漁民稱“對船”為“舍”,稱四船為“帶”,那分明是帶有古代水師軍事建制的稱謂;在大船漁民中還普遍崇信岳飛,有不少漁民都自稱是岳飛的后裔。

傳承既久的太湖木質(zhì)七桅大漁船至今仍穩(wěn)坐中國淡水湖捕魚船的頭把交椅。盡管多數(shù)傳統(tǒng)太湖漁民都已經(jīng)在岸上擁有了固定的居所,告別了祖祖輩輩飄萍般無根的日子,但仍有像周玉珍那樣習(xí)慣了船居生活的人們選擇了傳統(tǒng)的延續(xù),他們依然期盼著湖面上的大風(fēng),期盼著休漁期盡快結(jié)束,他們的船沒有櫓槁,風(fēng)是他們最為渴望的自然饋贈,像浮萍一般,只得風(fēng)停時,方才下錨歇息,整理漁具,待到風(fēng)再起時,又張帆而行。日子還在繼續(xù),傳統(tǒng)的接力卻未必能樂觀,或許,作為真實存在的生活狀態(tài),這些古典而瑰麗的帆影最后總歸難免成為一種只讀記憶。

2、精雅百工,道法自然

鎮(zhèn)子上靠手藝吃飯的人比比皆是,做古典紅木家具的、刻核雕的、做仿古青銅器的、做刺繡的、做玉雕的,甚至是做些蘇鑼、廣鈸等傳統(tǒng)銅樂器,“都是靠著祖宗聰明,手頭又勤快,能討到一口飯吃!”上了年紀(jì)的工藝師們很是謙虛,嘴上介紹著,手上的活兒也不停。

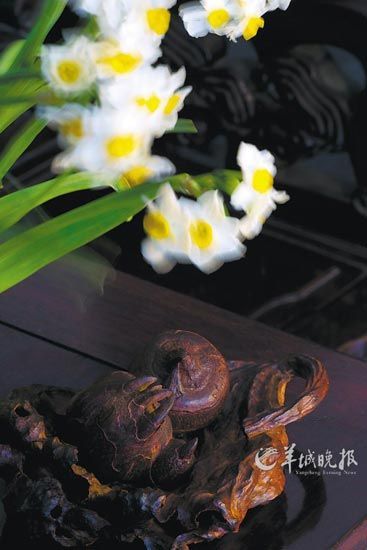

真假莫辨,光福的紫檀雕刻以細(xì)膩逼真,雅致文氣見長

真假莫辨,光福的紫檀雕刻以細(xì)膩逼真,雅致文氣見長三十六歲的“三藏”是鎮(zhèn)子上的傳統(tǒng)蘇式雕刻藝人,這個名字是當(dāng)年他在蘇州靈巖山寺皈依的時候,師傅給他取的,取佛教典籍“經(jīng)、律、論”三大法藏之意。這樣的經(jīng)歷,或許對于一個靠手藝吃飯的雕刻師來說,至少在作品的構(gòu)思上更能“師法自然”。

一截枯木,信手而來,即是件燕閑清賞的雅物

一截枯木,信手而來,即是件燕閑清賞的雅物“三藏”沒有受過正統(tǒng)的藝術(shù)訓(xùn)練,零星學(xué)的東西也是很雜,印鈕、橄欖核雕、牙雕、桃核雕、硬木把件、竹刻、甚至器物底座,卻無一不精。師諸名家,不若師諸造化。一截紫檀枯木,信手而來,寥寥數(shù)刀,就是一個幾可亂真的蓮蓬頭。讓人不由想起《賣油翁》里的句子——“無他,唯手熟爾”。荸薺、花生、柿子等鄉(xiāng)野物件也是他創(chuàng)作的好題材,盈盈一握的小玩意兒,看似尋常之物,卻滿是作者縝密的心思和游刃有余的功力。

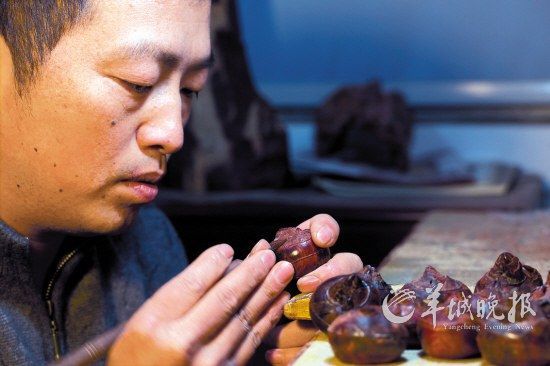

一張滿是木屑的舊課桌、二十來把尺寸不一的刻刀,外加釘在舊課桌上的一塊滿是刀痕的木板,絕美的精致往往來自于樸素

一張滿是木屑的舊課桌、二十來把尺寸不一的刻刀,外加釘在舊課桌上的一塊滿是刀痕的木板,絕美的精致往往來自于樸素“真的荸薺是紫黑色或棗紅色,與小葉紫檀的質(zhì)感和色澤都非常接近,做得好了,完全可以以假亂真的。”他一邊做一邊用最細(xì)的刻刀勾勒出荸薺頂芽的細(xì)節(jié)。“荸薺的頂芽和側(cè)芽最難做了,色澤和質(zhì)感上要有差別,臍芽部分多毛和鞘膜,表現(xiàn)起來有不小的難度。”他邊刻邊說。甚至于小小的蝸牛,也可以成為文房小件的好題材,紫檀細(xì)密的質(zhì)地將這些小生靈的模樣刻畫得細(xì)致入微,油亮的蝸牛殼,宣泄著濕潤的空氣里,雨潤眾生的那份愉悅。粗礪無形的紫檀原料在刻刀下一點點具象起來,一截田埂和幾粒蝸牛成了一個妙趣橫生的筆架,上手把玩者多會欣然一笑,嘆自然之美方為大雅,嘆作者之巧思精工,一見而不能釋手。

芭蕉亦是妙物,文人士大夫素以“蕉葉題詩”為一大韻事。“三藏”的紫檀芭蕉鎮(zhèn)紙頗可把玩,蕉葉平滑如絲,曲線曼妙婀娜,即便是不起眼處的蟲洞也處理得俏皮可愛,令人莞爾。想來,如此雅物,愛者必每日摩挲把玩,不幾日即寶光內(nèi)斂,凝澤潤雅。或置之于案頭,捧卷夜讀之際,余光瞥見,亦可獲片刻清娛。“人物更難,開臉做不好,東西的路份就差了。”他說。那件達(dá)摩出山紫檀臂擱就放在他的工作臺上,人物衣著只寥寥幾筆,卻是剔底陽刻,線條寫意流暢,但張力宛若雕塑。開臉則用淺浮雕、細(xì)膩如工筆,神態(tài)儼然,法相莊嚴(yán)。

一張滿是木屑的舊課桌、二十來把尺寸不一的刻刀,外加釘在舊課桌上的一塊滿是刀痕的木板就是他全部的工具了。“有很多作品,我就是做給自己的,也不想去迎合誰,自己喜歡就好了。”他說。不受羈絆,信馬由韁的創(chuàng)作能帶來泉涌般的靈感。蘇工的作品所以精巧、細(xì)膩、雋永、溫文雅致見長,想來,也不無道理。

光福賞玩攻略

1、 尋覓太湖老式木帆船最佳的時節(jié)是在開捕節(jié)上,開捕節(jié)一般是安排在8月底禁漁期結(jié)束之后舉辦。當(dāng)?shù)卣畷陂_捕節(jié)時組織各村的船隊一起出發(fā),千帆競渡,場面恢弘。

2、 休漁期,大型的木帆船一般都不靠岸,小型的三桅船,可在光福鎮(zhèn)一些漁業(yè)村的港口里找到,仍會有船家住宿在上面,記得拍照要征得對方同意。

太湖漁家珍饈不少,響油鱔糊算是地道的蘇州菜品,“聲”、“色”、“味”俱全

太湖漁家珍饈不少,響油鱔糊算是地道的蘇州菜品,“聲”、“色”、“味”俱全3、 光福是聞名全國的百工之鄉(xiāng),工藝美術(shù)行業(yè)傳承歷史悠久,鎮(zhèn)上手工作坊林立。離鎮(zhèn)不遠(yuǎn)的舟山村更是蘇派核雕的發(fā)源地和制作中心,是選購精美核雕作品的好地方。玉雕、紅木雕刻、蘇繡、古典家具制作亦是光福的好物件,地道的蘇工作品,講究的是手工的精細(xì)、設(shè)計的文雅和書卷氣。當(dāng)然,價格差距很大,幾百元到幾百萬元的藝術(shù)品都能在這個鎮(zhèn)子上見到。推薦紅木小件雕刻、核雕,除非大師作品,價格都還適中,是很雅氣的旅游紀(jì)念品。

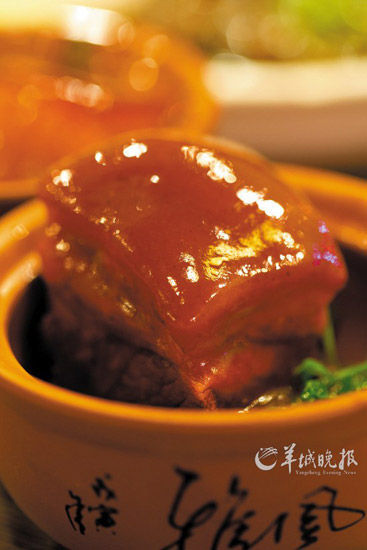

甜糯酥香的醬汁肉

甜糯酥香的醬汁肉4、 太湖漁家珍饈不少,響油鱔糊算是地道的蘇州菜品,可謂“聲”、“色”、“味”俱全。蘇州菜講究“春有刀鱭夏有鰣,秋有肥鴨冬有蔬”,一年四季有不同的時鮮名菜。入夏時節(jié),鱔魚鮮嫩肥美,就有應(yīng)時的響油鱔糊。這個菜妙處是將鱔絲大火煸熟,加淀粉勾芡至糊狀。出鍋裝盤時在鱔糊中撥出一凹槽,入蔥花、姜絲、蒜泥、火腿末。裝盤上桌,另將一勺麻油加溫,待八、九分熱,澆淋于鱔糊上,熱油遇青蔥、姜絲等生冷之物,滋啦作響,異香撲鼻,其趣盎然。此外,甜糯酥香的醬汁肉也值得嘗嘗。

文/圖 許志偉