Q1 丁會長,什么是骨刻文呢?山東最早發現骨刻文是什么時間?

丁再獻:骨刻文通俗易懂就是刻在骨頭上的文字。主要刻在牛骨頭上。

據悉,2004年-2005年左右,濰坊昌樂收藏家肖廣德,在老百姓手里發現了骨頭后開始收購,那個時候有的兩盒煙就可以換取一塊骨頭,后來在昌樂袁家莊古遺址(山東龍山文化時期的遺跡)收集了上百塊骨頭,上面有一些像鳥啊動物的刻痕,他猜想這可能是一種圖畫文字。他帶著疑問去北京找專家,但是沒結果,2007年找到山東大學劉鳳君教授,劉教授經過研究發現是龍山文化時期流行的文字,成熟的成型文字,大概比甲骨文早1000多年,形成年代據考證是3300年-4600年。

其實刻字的骨頭在山東遍地到處都是,上面刻痕彎彎曲曲,人們不知道這是什么,所以經常被一扔了之,一些磚瓦窯廠挖出來的骨頭直接燒磚的不知多少,被破壞的很多。后來有心人又在壽光圣城遺址上發現了很多骨頭,后來通過對壽光1號、2號骨頭上的文字研究,證實了人文始祖們長期生活或出生在山東,一號是蚩尤、二號有炎帝、黃帝、倉頡、少昊、顓頊、帝嚳、唐堯、虞舜圖形文字。

Q3 您破譯過程中,有沒有比較有趣的事兒和我們分享的?

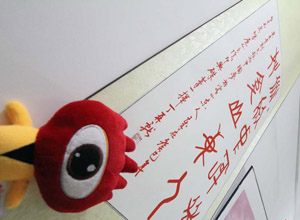

丁再獻:東夷人創造文字的時候完全來源于生活,譬如中國的“中”,許慎解字的時候說是一面旗子,兩頭彎彎線是飄帶,旗子豎起來后,讓風一吹旗子嘩嘩飄著,后來我發現解釋的不對。怎么不對呢?旗子在沒有風的時候,它是垂直的,旗面和飄帶都往下垂,風一吹時應該往一邊倒,但中字是兩邊一般大,當中是個軸,這樣解釋肯定有誤。正好我發現了壽光骨刻文上一幅圖,上面一個小孩撅著屁股在抽一個陀螺,那個陀螺快要倒了,他正想抽一鞭子,陀螺就是中間粗,中間有個軸,兩頭有個彎彎線,我一看這就是中啊。當時東夷人觀察事物非常細致,鞭子一抽陀螺在地下轉,它自己找到中心了,它的重心就是中心。甲骨文字形也正是如此。

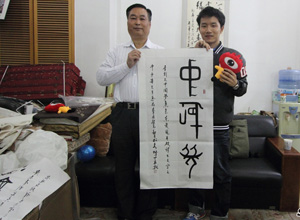

2011年8月初山東大學終身教授路遙抱著懷疑態度來到我的辦公室,結果聽了我解釋“中”字后,拍案叫絕,并稱贊“中”字解釋絕了。

Q5 您這短短三年時間就研究和破譯出了350多字,破譯速度如此之快是不是和您生長生活環境有關系?

丁再獻:那當然了。我從10歲開始就描紅,我父親寫有一手好書法,他寫對聯我就服務,并在旁邊拿張報紙在旁邊學著寫,開始描紅,然后寫仿。上世紀80年代初開始受教于歐陽中石、孫軼青、蔣維崧、魏啟后等這些書法大家,書法大家歐陽中石來濟南講課,我是課課不落。正是因為30多年的書法基礎和書法理論的底子,在骨刻文破譯上有很大的幫助。又加上對古文字略有研究,漢隸、篆書、金文這些字包括甲骨文,都與破譯骨刻文有直接的關系。我學過篆刻,左手拿印,右手操刀,“擦擦擦”360度篆刻,骨刻文肯定也是360度篆刻的,骨頭很細又刻了那么多字又那么小,一個角度肯定不行,必須是360度的。研究骨刻文的時候,感覺就回到我當時練篆刻的那個年代,然后思路退到四千多年前人們是如何刻字的。因此,我分析,東夷人創造的骨刻文全部來源于生活又高于生活。

Q2 破譯骨刻文有規律么?您到現在破譯了多少文字?

丁再獻:破譯骨刻文是有規律可循的,一塊骨頭上已然存在的圖肯定是和其他圖有聯系的,譬如記錄人文始祖的骨頭,不可能一塊骨頭上只存在一個人物,正好我在研究甲骨文和金文的時候也發現了這些字的寫法,看到這些圖的時候有些面熟,再通過和甲骨文和金文的比照,將其寫出來,正是如此相近。甲骨文和骨刻文的區別,有三分之一的字是將骨刻文的寫法照搬到甲骨文,有些是略微修整,甲骨文和金文字典中,一個字都是有多種寫法的,骨刻文也是如此。

2010年11月份,我發現的第一個字是蚩尤的“蚩”,然后陸續發現了象、炎、黃、倉頡等等。到現在一共破譯了350字。

Q4 感覺骨刻文還是挺抽象的,可不可以具體解釋一下字的含義呢?

丁再獻:譬如“耕”字,骨頭上的圖,畫著一個牛頭,牛角彎彎的,左邊一個牛臉,右邊呢是三橫一豎,我看到之后就大膽提出這是耕地的“耕”。三橫一豎就是“耒”,“耒”就是古代的犁,牛和犁相加,除了耕還有什么意思呢?

“萬”字,甲骨文和骨刻文中都是蝎子的形狀,其中甲骨文和金文中的“萬”是俯視的視角,都是蝎子頭形狀,后來演變成繁體的草字頭。骨刻文中有副圖是一只蝎子尾巴翹起,在地平線上行走,通過對比就破譯出了骨刻文中的萬字。為什么把蝎子當做“萬”呢?是因為蝎子用脊梁繁殖,有繁殖快、產仔多、成活率高、壽命長等特點,可能是形容多的意思。。

Q6 破譯骨刻文的意義有哪些呢?

丁再獻:通過骨刻文的破譯研究證明了我們五千多年的文化沒有出現斷流。特別是2007年7月劉鳳君教授又見到了昌樂縣收藏的一批刻字骨頭,他首先公布了這是山東龍山文化時期產生和使用的一種早期文字,是甲骨文的主要源頭,劉鳳君教授經過進一步深入分析研究,認為骨刻文的年代距今3300~4600年,確立了陶器符號與骨刻文、甲骨文、金文一脈相承的發展關系。

骨刻文的發現和解讀不僅證明比甲骨文早了1000多年,改寫了中國文字史,也為甲骨文已釋字和未釋字的進一步解釋和修正提供了直接的依據;為司馬遷《史記》的真實性提供了可靠的新依據,證實了炎黃等人文始祖們出生在山東或曾經在山東長期生活過。

Q7 外界對您的尊稱有知名書法家、著名東夷文化學者、破譯骨刻文第一人等等,您對自己的評價是?

丁再獻:哈哈。我就是一個業余研究者,確切的說就是“無門派、無名師、無學術頭銜”三無研究人員。

Q8 面對別人對您的質疑,您如何回應呢?

丁再獻:面對質疑,我的態度就是不知者不為怪。在不知道不了解東夷文化和骨刻文的時候,他們的否定是完全可以理解的。如果了解了,那認識肯定就會產生轉變。