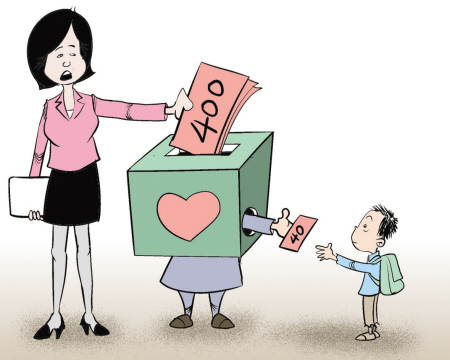

聊城文軒中學當時的愛心捐款倡議書顯示,捐款是以幫助閆森家庭。捐款結束后,學校家長委員會部分代表與閆森家長簽了《捐款協議書》,但捐款協議書的內容卻是所捐款項是用于閆森姐姐尿毒癥的治療,學校將錢分批轉至其在醫院治療的賬戶。閆森的母親王萬榮說,當時學校發起為家庭捐款,他們都很感動。“之后卻說捐款只是給閆淑青看病用,根據治療情況轉到醫院賬戶,但有時候卻拖延支付,跑好幾趟學校都見不到人,我們很不理解。”而據聊城文軒中學辦公室負責人說,不管當時發起捐款的形式如何,家長委員會商議的就是給閆淑青看病。

根據1999年9月1日起施行的《中華人民共和國公益事業捐贈法》,受贈人與捐贈人訂立了捐贈協議的,應當按照協議約定的用途使用捐贈財產,不得擅自改變捐贈財產的用途。如果確需改變用途的,應當征得捐贈人的同意。唐婷認為,學校單方是不能明確捐款目的的,且按照雙方協議,不能在沒有達到目的的前提下將善款轉捐。

山東同心達律師事務所律師唐婷認為,對于這種定向捐款雖然沒有非常明確的規定,但作為定向捐款,只能一次性全額交給受贈方。如果捐受雙方有其他協議,可根據所簽署協議執行。“學校和受贈方已經簽訂了捐款協議書,表明雙方同意了款項的用途,只能按協議約定進行。”唐婷說,但受贈方收到的“告知書”上說閆淑青已出院是達到師生捐款目的,這與之前雙方簽訂的協議不符。唐婷認為,協議上并沒有明確說明閆淑青出院就是捐款目的,這就要按照當時的捐款倡議所定,倡議捐款是為幫助閆森這個家庭,那么所捐款項就應該用于救助這個家庭。