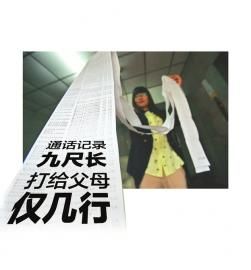

小劉一個月的電話單長3米,每隔40厘米才有一個打給家里。記者黃中明 攝 白領小劉一個月的電話單長約3米,每隔40厘米左右,就有一個她打給家里的通話記錄。

記者黃中明 攝□本報記者 劉杰

距離重陽節還有三天,時報全媒體推出的重陽節特別策劃“牽掛·我和我的父親母親”編讀互動已進行到第二天。有人說,“親情是一個通訊信號,我在這頭,父母在那頭”。28日,讀者小劉打出了今年四、五、六月份的電話流水單,從中尋找自己與父母溝通交流的記錄,結果令人吃驚——平均每月三米長的電話流水單,其中打給父母的記錄不到十條。

每月打給父母的就那么幾通

小劉是一家廣告公司的白領,每個月通訊固定消費達120元,她的電話流水單最長的約3.3米,其他兩張也有三米長。“這三個月給家里打電話挺多”。她一邊說,一邊拿簽字筆在四月的電話單上劃出與父母的通訊記錄。一條三米長的單子順下來,也就劃了幾筆,記者數了一下只有6條。

小劉不是很相信,又重新看了一遍流水單,又發現一條打給奶奶家的通訊記錄。隨后她又在五、六月的電話流水單上尋找打給父母的記錄,五月份有10條,六月份有8條。

在三米長的電話流水中,小劉標出的打給父母的那幾條記錄若非仔細辨認,很難被發現。看到這個結果的她,也似乎意識到什么,幾分鐘沒有說話。

在她打給父母的記錄上,平均每次通話時長為四五分鐘,最長的一次是五月份中旬,長達20分鐘。“那時我剛認識了現在的男朋友,想第一時間告訴爸媽。爸媽盤問了好多,所以電話也比較長。”她說。

與父母通話時長一般都是三四分鐘

同樣參與打印電話流水單的7名讀者中,與父母通話頻率最多的是濟南本地人刁欣。幾乎每天下午5點半左右,刁欣都會接到媽媽的電話,每個電話都在一分鐘以內。“一般都是媽媽問我晚飯在不在家吃,我只需要回答回或者不回即可,不用說多余的話。”她說,“也感覺到父母可能想知道我要去哪里、幾點回家,但他們不問我也就不說”。

記者從讀者的電話流水單上發現,一般子女每個月給父母打6到10次電話,通話時長集中在三到四分鐘。

最擔憂的是“無法接通”

記者在濼源大街和文化東路等地方,隨機采訪了一些行人。不少行人表示,撥打父母的電話時,如果父母“秒接”,自己就會很放心。但如果連續撥打幾次都是“無法接通”,自己心里都會非常擔憂。

還有很多人試圖在信息化社會里,希望通過網絡搭建起與父母溝通的橋梁。24歲的大學生李麗娟,除了每周固定給父母打電話,還教會了父母使用QQ。“他們打字比較慢,看著對話框里的‘正在輸入’,我既著急又高興,等不及了就開視頻聊天。”

中國潮人怎么玩游艇

中國潮人怎么玩游艇