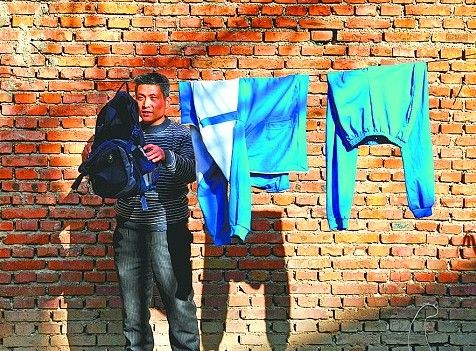

離別故鄉、落腳城市,是失地農民共同的命運軌跡。 記者王鋒 攝

離別故鄉、落腳城市,是失地農民共同的命運軌跡。 記者王鋒 攝2013年12月12日至13日,中央城鎮化工作會議在北京舉行。這是改革開放以來中央召開的第一次城鎮化工作會議。鄉村城鎮化和城市現代化是發展的必然方向,在這個過程中,很多農民失去了土地。他們既有別于普通農民,又不同于城市居民,成為一個特殊的群體———“失地農民”。

陣痛是改革發展中必然要經歷的過程,只有做好失地農民的保障工作,引導他們恢復生機,才能讓原本的生活延續下去,讓美麗的鄉愁有所憑依。

□本報記者 張丹丹

土地,農民安家立命的根本。然而,在工業化的過程中,一部分土地不可避免地轉變,由農業用地轉化為非農業用地。城市化讓很多村民就此變成了城里人。原來的土地上矗立起座座樓房,原本種地的農民開始外出打工。安置房、補償款,讓很多失去土地的農民一夜“致富”。失地農民如今過著怎樣的生活?4個來自濟南城郊的農民為你講述他們自己的故事。

人物檔案:

姓名:喬建國 戶籍:唐王鎮大官村 年齡:55歲

全村打工潮:不是保安就是保潔

大官村,顧名思義,是出過大官的村子。55歲的喬建國說,他聽自家老輩人說過,大官村曾有過許多大地主,雖然村子人口少,但是土地格外大。

2006年,歷城區啟動唐官片區改造工程,包括大官村在內的四個村莊要拆遷,喬建國家兩個農家院被拆了,他帶著家人搬到山坡,在果園的窩棚湊合住了兩年。2008年,唐官小區竣工入住,他家分到了兩套樓房。喬建國又在唐官小區買了套 60平方米的房子,用的是耕地補償款。當初建小區占用一部分耕地,村委會按人頭發放了補償款,截至目前人均入賬是6萬3千元。

喬建國說,他的新家就在原來家的位置,“這個地方是我特別挑的,一丁點兒差都沒有。雖然位置一個樣,周圍卻是大變樣了。現在條件比以前好了,住樓房干凈、舒坦,這是征地帶來的好處。”

“打從大官村沒了耕地,原本種地的人就打工了。都不用看別處,天天一大早,就在我們小區門口,鄉里鄉親都騎車出門,個頂個穿著制服,男的當保安,女的當保潔,隊伍齊刷刷地。”喬建國咧嘴一笑,他家就是個典型的打工家庭。他在一所本地中學當保安,老伴在名士豪庭當保潔,倆奔六十的人加在一塊,一個月能賺2500元。以前,喬建國是個小工頭,雇著人到處蓋房子,老伴則在家干農活。“原本我家收入算中上游的,不過比現在還是差遠了。你算算吧,一畝糧食年收入1000元,三畝地最多能賺4000元,原本要忙活一年的,如今一個月就賺來了。”

打工賺的錢多了,喬建國卻挺不踏實。他說,前幾天,干保潔的老伴突然暈倒了,醫生診斷說年紀大了不適合干體力活,“俺們最擔心的是養老。農村人沒有退休金,萬一趕上生個病,拖累孩子也治不好。如果非要我說個心愿,我想要養老有個保障。”

人物檔案:

姓名:李守榮 戶籍:龍洞村 年齡:49歲

傳說中的“一夜暴富”引來各種騙子

李守榮所在的村是龍洞村,是傳說中一夜暴富的村莊。為建全運會中心場館及其配套設施,濟南啟動奧體中心片區改造,龍洞村的人成了失地農民。2006年至2009年,補償款陸續發放到位,龍洞村的人又成了“富翁”。

當年的政策李守榮記憶猶新。他告訴記者,耕地補償標準是13萬元一畝,地上建筑物標準按300元或450元一平方米算,回遷的安置房一個人分到40平方米,一個戶口本可以低價購買20平方米。奧體中心改造搬遷五座村莊,土地補償款先按村發放,再按人頭平均分配。龍洞村土地面積最大,占整個片區的六成,人口卻只占不到三成,因此龍洞村的人是最“款”的。截至目前,龍洞村拿到手的補償款在人均20至30萬元。李守榮一家四口人,按照政策分到160平方米的安置房和將近120萬的補償款。“其實,村子拆遷協議簽得早,補償標準只能算合理,并不是高得離譜,由于工程監管力度大,補償款發放得到位,錢落在農民手中了。”他說。

“龍洞村的人有錢,這個風聲一傳出去,亂七八糟的事就來了。”李守榮說,頭回攥著這么多錢,許多人揮霍得厲害,沒有駕駛證的都買車了,沒逛過商場的都買名牌了,沒讀過書的都去搞投資了,更怕人的是,有人把錢放給高利貸,有人被下套合伙擔保,沒多久就賠了個傾家蕩產,“社會上的騙子都來遍了。各種騙錢的方式,只要說得出名堂,我們全都見過了。”

李守榮說,他的選擇是把錢全存在銀行。在龍洞村拆遷前,李守榮家算是條件很好的。他花10年辦了一家廠子,又花10年開了一家五金交電店,還早早就給兒子在市區預備了婚房。龍洞村拆遷時,村里人也想找他,摻和一個發財的機會——— 創辦一個工程隊,承包片區改造的工程。李守榮說,他當時不是沒動心,但一開始就退出來了,工程隊是個空殼,技術活兒全靠外包,“干幾年就得完蛋”。

曾經的風云人物李守榮如今找了份開車的活兒,每月工資是固定數,單位為他交三險一金,他還自掏腰包買了商業險。他說他最擔心的是未來,“這些錢是賣掉糊口的土地換來的,要是胡花亂花,一代人都不定夠。我經不住折騰,只求安穩養老。更何況,我們還有后代。”

人物檔案:

姓名:張橡蘭 戶籍:高家莊 年齡:65歲

在渣土山上開荒 種綠豆和菠菜

65歲的張橡蘭是高家莊為數不多的守荒人。她所在的村在主城區,華山公園以西,距將軍路不遠。用村委會主任的話說,原是個名不見經傳的小村子,后來因渣土山出了名。

2004年,村北百畝口糧地被征用,計劃修建高速公路,后因計劃改變而未動工,土地歸還給高家莊。8年前,這座城中村曾計劃開發,蓋大樓,村里負責出地,開發商負責出錢,大樓建成后每年給村里200萬元。然而,南邊一棟樓沒建好,開發商就出事了,開發計劃不了了之,兩塊地成了閑置地。大概3年前,這塊地被人堆放了渣土。2013年5月上旬,村里人私設渣土場,將土臺子壘到四五米高。

張橡蘭家的地早已被渣土掩埋。她便在原來的地方開荒,種了一茬綠豆和一茬菠菜。初夏時節,綠豆發出嫩芽,菠菜開了花,成為廢墟上唯一的綠。種菜的地就建在廢墟上面,土是別處挖來的黃土。她在開墾的地邊擺了石頭,壘起一道“保護墻”。閑時她一手拄著木棍,一手夾著編織袋,在土臺子上撿垃圾,“以前地里的收成夠吃的,但現在家里地沒了,只剩一點兒收成,還不夠打牙祭的。我一天過來好幾趟,盯著他們不能毀苗。”

人物檔案:

姓名:韓磊 戶籍:東沙村 年齡:24歲

新生代失地農民的“類似城市”生活困惑

在小區里居住,在公司工作,作為失地農民的新生代,24歲的韓磊過著一種“類似城市”的生活。但他清楚知道,他覺得這種生存狀態無法代表城市生活,最起碼不是合格的城市生活。

韓磊住在東宇花園,由于是小產權房,小區的水、電、暖進不了市政管網,最頭疼的是小區使用的是總功率不到6000瓦的臨時用電,一到用電負荷大的冬夏兩季,變壓器就故障連連,家里連燈泡都亮不起來。

居委會打算改造電網,要求每戶分攤改造費,但不少居民拿不出,韓磊是其中之一。他家的耕地早就沒了,自己讀書讀得一般,沒拿到很好的文憑,只能應聘一些體力活,靠一點工資糊口,3000元改造費對他來說也不是個小數字。“雖然住的地方叫花園,干活的地方是寫字間,但我常常覺得,俺不是城里人,跟城市人不一樣。”小伙子顯得有點困惑。

中國潮人怎么玩游艇

中國潮人怎么玩游艇