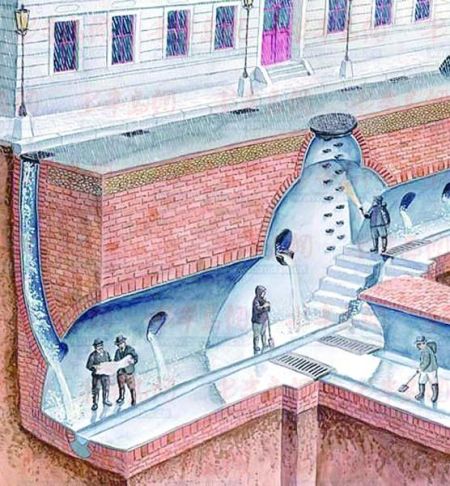

下水道結構圖 據《看歷史》

下水道結構圖 據《看歷史》每年到了雨季,許多城市常被內澇所困擾。在城區看海的遭遇讓很多人把羨慕的目光投向青島,并稱其為不怕水淹的城市,而100多年前德國人修建的下水道,更被人津津樂道。7月4日,記者采訪中了解到,當年德國人修的80公里下水道中,如今只有2.6公里保持原樣并延續著排水功能,占城區排水管網的比例不到千分之一。業內人士告訴記者,青島之所以不太怕水淹,除了排水設施相對完善,地形因素也不可忽視。

德國下水道僅2.6公里還保持原樣

自從6月份以來,雨水多次光顧島城,人們的目光又聚焦到城市排水防汛上。近日,在市市政公用局局長單強煒的一次網上訪談中,便有市民對德國建的百年下水道倍加贊賞。但是,并無多少市民知曉地下到底有多少公里的德建下水道。

根據市排水管理處的相關資料,1898年10月起,德國殖民當局將前海一帶青島村的居民強行遷移,然后把中山路南段以東,自德縣路過觀象山、信號山至太平山一線以南至海邊整個區域的住房拆除,劃定為歐人居住區,按照規劃進行了大規模的城市建設。在歐人居住區開辟了新市街,并在主要街道下鋪設了3200米下水管道,均為雨水管,污物則由桶搬運。后因桶運有礙衛生,1898年開始設置污水管道。德國侵占時期共鋪設雨水管道29.97公里;鋪設污水管道41.07公里;雨污合流管道9.28公里,共有約80公里。但據單強煒介紹,隨著時間的推移,這80公里的管道多數出現破損,遂過去多年里陸續進行了翻建整修,目前,僅有約2.6公里仍在正常使用,而長度不足主城區排水管道總長度的千分之一。

丘陵和臨海地形利于排水,減輕內澇

既然德國人修建的下水管道并不太多,為何歷次暴雨都沒給青島道路造成嚴重積水呢?記者采訪排水專家時,得到了答案。“青島排水較好,首先得益于青島獨特的地理特點,因為城區為丘陵地形,東高西低、北高南低,臨近大海,排海路徑比較短,雨水比內地排泄速度快。”專家告訴記者,其次,每年青島市排水管理處都根據道路排水情況,爭取財政支持,逐步進行改造,像福州路中段、香港中路汽水廠門前、人民路瑞昌路路口、鄱陽湖路、宏大路等積水路段,都已經得到了徹底解決。

再者,得益于青島市防汛措施的到位。每次下雨,市排水管理處都會根據氣象預報和實際雨量,相應啟動防汛應急預案,各工區根據預案級數采取相應行動,對重點路段和傳統積水路段安排專人看管,并通過全市不間歇巡視及時發現問題,綜合市民打來的熱線情況組織人員和養護車輛及時進行疏通,基本上保證了重點路段有專人看管,突發問題能在短時間內妥善解決。

本市正在編制新的排水設施建設規劃

在訪談中,還有網民咨詢:為何中山路等區域排水較好,而閩江路在強降雨時卻出現積水。市市政公用局局長單強煒答復稱,中山路區域臨海,且地勢南高北低,建筑依地勢而建,有利于汛期排水,近年來市市政公用局也對該區域部分老樓院的排水設施進行了改造,因而該區域排水較順暢。而東部閩江路、福州路、香港中路等區域地勢總體較為平緩,城市建設密度高、地面硬化面積大、在局部短時強降雨情況下,易發生雨水設施超負荷運行情況,導致路面短時間存水,但雨量減小后,存水一般可在短時間內排除。

記者采訪得知,目前本市排水管網建設標準是按照建設部頒發的《室外排水設計規范》(GB50014-2006)規定執行的,一般道路雨水管渠按照0.5到3年一遇的標準設計,重要干道按照3到5年一遇的標準設計。如降雨強度超過設計標準或者強降雨時適逢海水高潮位頂托,部分區域仍會造成短時積水。但單強煒還透露,“為進一步提高城市防汛排水能力,我市目前正按照《國務院辦公廳關于做好城市排水防澇設施建設工作的通知》的要求,編制新一輪城市排水防澇設施建設規劃,提高建設標準,增加雨水設施排水能力。” 記者 李偉偉

(來源:半島網-城市信報)

中國潮人怎么玩游艇

中國潮人怎么玩游艇