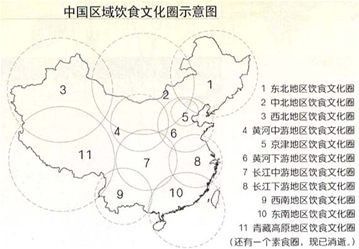

很多飲食文化的學者,通過對中國飲食文化的研究,用12個飲食文化圈來表示飲食的地域性差別,就像一些學者們稱呼"楚文化圈"、"秦文化圈"那樣來區分區域文化地理。盡管它們并不能確切地圖示邊緣的實際分布情況。

各飲食文化圈有重疊,表示彼此既相對獨立,又相互滲透影響;國界外的虛線既表示現實的地域分野,又表示中國飲食文化傳播不受政區的限制。從這些飲食文化圈中我們可以看到區域飲食的文化差異和口味流變。

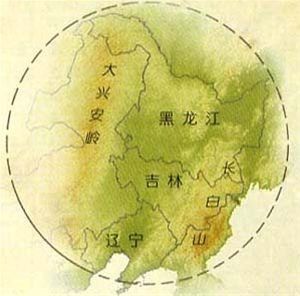

1.東北地區飲食文化圈

這里土地肥沃,草場優良,平原廣闊,五谷雜糧與山貨水產都很豐富,冬季寒冷漫長,人口稀少。歷史上這片土地長期生活著滿族、蒙古族、鄂倫春族、朝鮮族等少數民族。游牧狩獵是他們的主要生活方式。人們好食燉菜,攝取高熱量的動物脂肪,以御寒冬。

由于缺少新鮮蔬菜,當地人有吃生肉、蔥蒜、凍食和腌菜的習慣,吃生肉、凍菜、凍水果可幫助增加維生素,避免一味吃熱食導致缺乏維生素而得壞血病,冷凍食品已發展成人們的一大嗜好,哈爾濱一年的雪糕竟然大部分是在冬天消費的;吃蔥蒜可以消除吃生肉的不良后果,幫助消化殺菌;另外因寒冷的氣候使冬季缺少新鮮蔬 菜,腌菜和泡菜占了很大比重,幾乎每家都有大大小小的醬缸。酸菜腌漬時間長,新鮮度差,因而調味咸重,以壓抑異味。自清中葉以后,關內大量移民涌入東北開荒墾殖,農業取代游牧和采集業成為主要生產方式。東北的飲食方式亦隨之發生了一些變化。

口味特點:咸重、(蔥蒜的)辛辣、生食。

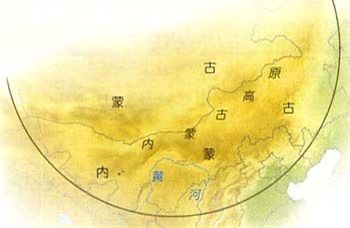

2.中北地區飲食文化圈

該區主要集中在內蒙古,但在東北和西北地區都有較深的文化交叉,是典型的草原文化類型,以游牧和畜牧為主要生產方式。歷史上這里曾生活著眾多的游牧民族,戰事不斷,民族勢力此消彼長,但社會生活與區域飲食文化總體上保恃著自己的草原特色。

人們逐水草而居,擅長射獵,君王百姓都愛咸食畜肉,熱喝奶茶,暢飲烈酒。由于物產單一,糧食結構不夠合理,人們普遍以各種肉食和奶制品為主,幾乎不吃蔬菜。他們通過對中原民族的交換或征掠來獲得足夠的鹽、糧食和酒。自元帝國之后,一些地區發展屯田,漢文化的影響日愈明顯。農區以糧食為主,奶食為輔;但牧區仍以牛羊和奶食為主,糧食蔬菜為輔。

口味特點:以咸重為主。

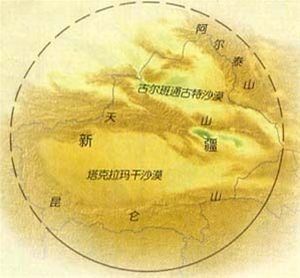

3.西北地區飲食文化圈

西北的飲食文化受自然環境和宗教因素的影響非常明顯。西北地區有優良的天然草場,從西漢至清朝中葉,這里基本上以畜牧業為主,農業種植香辛料較多。食物結構較簡單,過去基本不吃蔬菜,但人們愛吃烤肉,佐以孜然,辣椒粉等調味品,口味咸重。

這里地廣人稀,少數民族眾多,又使西北的飲食文化增添了許多民族風情。伊斯蘭教在唐末至北宋時期憑借武力取代其他宗教成為西北地區的主要宗教,當地絕大部分少數民族都改信伊斯蘭教,這對當地人的食物禁忌、進食禮儀等都產生了深刻的變化,具有鮮明的地域特色。解放后,由于農業比重的增加,現在糧食蔬菜也成了日常食物,飲食結構發生了一些變化。

口味特點:以咸為主,輔以適當的干辣(椒)和香辛料。