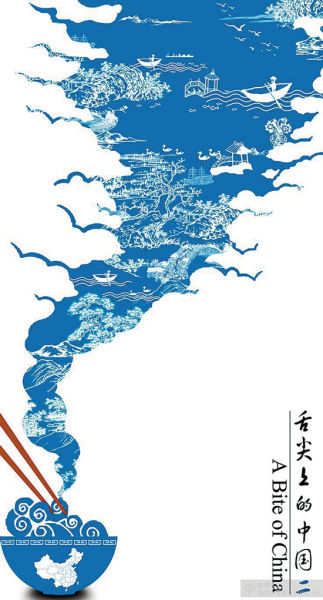

舌尖上的中國

羊城晚報記者 張越

再三推遲播出的《舌尖上的中國》第二季(以下簡稱《舌尖2》)終于在前晚裹挾著洶涌口水而來,吃貨們早就在電視機前守候,不想擦口水的紙巾最后都用來擦了淚水――第一集《腳步》雖然端出了酥油蜂蜜、樂山豆花、藍山褲帶面、山東大煎餅、廣東潮州春卷等美食,但美食卻成了“配料”,做食物的人和故事才是“主菜”。這部美食紀錄片也變成了“舌尖上的催淚彈”。

這樣的改變引發不少爭議:一部分鐵粉仍然大贊,準備按圖索驥展開美味血拼;一些網友則十分失望,認為《舌尖2》缺乏主線、故事凌亂。對此,第一集導演李勇表示:“我們在第二季加重了人物的故事和情感,這是第一季做得不夠的地方。第一集的主題是‘腳步’,所以故事比較沉重。第二集就非常緊湊,很有電影的感覺。溫暖是主線,但并不一定是催淚。”

作品觀感

美食一閃而過

“不管是否情愿,生活總在催促我們邁步向前。人們整裝、啟程、跋涉、落腳,停在哪里,哪里就會燃起灶火。從個體生命的遷徙,到食材的交流運輸,從烹調方法的演變,到人生命運的流轉,人和食物的匆匆腳步,從來不曾停歇。”在“舌尖體”旁白中,《舌尖2》第一集《腳步》娓娓道來。

《腳步》的主題是“在路上”,講述人們熟悉的“家鄉味”,酥油蜂蜜、樂山嫩豆花、肉夾饃、望潮菌菇煲、清燉跳跳魚、潮州春卷、魚醬燉稻花魚、蘿卜飯……祖國大江南北的美食在精致的構圖下,以兩分鐘一組的速度迅速切換,幾乎所有美食都輕描淡寫一筆帶過。一集就囊括了西藏、四川、陜西、山東、貴州、福建、浙江、廣東等近10個省份的“家鄉味”。導演試圖跨越地域、跨越季節、跨越烹調方法,體現“人與食物遷徙流變”的主題,但稍顯缺乏主旨,雜亂無序。

紙巾擦了淚水

第二季主創們仍苦心經營中國人與食物的關系,但與第一季相比,食物這回成了配角,料理食物的人才是核心。美食家蔡瀾在第二季開播前說:“這么大年紀,經常有人問我:什么樣的東西最好吃,我總是說,媽媽做的菜最好吃。你是什么樣的人,就喜歡吃什么地方的菜。”他在推薦《舌尖2》時不忘提醒觀眾準備紙巾,“擦擦眼淚,也擦擦口水”。

《腳步》中,西藏青年白馬占堆為了給即將上大學的弟弟一份禮物,徒手爬上40米高的大樹,采下美味的野生蜂巢;浙江爸爸楊世魯因為女兒愛吃身長僅有5厘米、行動極為迅速的跳跳魚,花好幾年時間練就一門絕技――用5米長的釣竿、6米長的線,在十米開外迅速勾到肉眼難辨的跳跳魚;貴州留守兒童李建英,爸爸媽媽在廣東打工,每年農忙時節才會回來十幾天,全家人一同做飯的場面既溫暖又辛酸。

中國潮人怎么玩游艇

中國潮人怎么玩游艇